横浜の街とともに。

社会に開かれた、

新しいキャンパスへ。

横浜・関内キャンパスは、

様々なイノベーションを創出する「知の交流拠点」として、

市民の皆さまにも幅広く利用されるキャンパスをめざします。

横浜の街とともに。

社会に開かれた、

新しいキャンパスへ。

横浜・関内キャンパスは、

様々なイノベーションを創出する「知の交流拠点」として、

市民の皆さまにも幅広く利用されるキャンパスをめざします。

01

企業や自治体、地域と深く関わり合いながら学ぶ社会連携教育の拠点として、横浜の街全体をキャンパスへ。学生の教育成果を社会へアウトプットする場としても活用します。

02

11学部5研究科を擁する関東学院大学の幅広い教育・研究リソースと、企業や自治体、地域の課題解決に向けたニーズをつなぐマッチングオフィスを設置し、地域のイノベーション・ハブに。

03

ブックカフェやコワーキングスペース/シェアオフィス、デジタル図書室などの施設を開放する他、様々な教育プログラムを提供し、市民の皆さまの知的活動の拠点として活用していきます。

本キャンパスで学ぶ学部や

キャンパス機能について

さまざまな主体が、自然に交じり合う

6F~17Fは学生たちの新たな学び舎としてキャンパス機能を有し、

B1F~5Fは学生や教員だけでなく市民の皆さまにも施設を開放しています。

|

17F

|

都心部が見渡せる ラウンジフロア |

都心部が見渡せるラウンジフロア

17F

ユニバーシティ・ラウンジ/スカイビューテラス |

|---|---|---|

|

09F - 16F

|

開放感のある教室フロア |

開放感のある教室フロア

09.11.13F

ラウンジ(奇数階) |

|

06F - 08F   |

新たな学びの空間の創出 |

新たな学びの空間の創出

08F

ラーニングコモンズ&セミナールーム/学生支援室

07F

ラーニングコモンズ/フォレストテラス/カフェスタンド

06F

ステップホール/セミナールーム&自習スペース/大学オフィス/就職支援センター |

|

B1F - 05F

|

市民に開かれた充実の施設 |

市民に開かれた充実の施設

05F

デジタル図書室

04F

AGORA KGU KANNAI/マッチングオフィス

02-03F

テンネー記念ホール/ホワイエ&ギャラリー

01F

エントランスホール/Nathan-Coffee 1884/KGU Climbing & Running Station Supported By On

B1F

BACON Books & cafe /サンクンガーデン |

キリスト教を建学の精神とする関東学院大学。

大学のシンボルであるオリーブを中心に聖書の地の七つの産物をセレクトし、各エリアのシンボルとしています。

B1-05F

B1Fとエントランスフロアにはブックカフェなどの商業施設、

2Fはホールとギャラリー、4Fにはコワーキング·オフィス、5Fにはデジタル図書室があり、市民の皆さまにも開放しています。

B1F

ブックエリアを併設したカフェダイニング

01F

健康志向のグルテンフリーフードも選べるカフェ

01F

クライミングウォールとランニングステーション

02-03F

関東学院設立者のひとりテンネーに因んだ654名収容可能な大ホール

02-03F

テンネー記念ホールの休憩スペース兼展示スペース

04F

コワーキングスペース、シェアオフィス

04F

「AGORA KGU KANNAI」に併設されるマッチングオフィス

05F

12,000冊の蔵書とデジタル図書を閲覧可能

06F-17F

「横浜·関内キャンパス」は経営学部、法学部、人間共生学部コミュニケーション学科を中心とした、約3,300名の学生たちの新たな学びの場。

また、横浜·関内キャンパスを修学地とする学部·学科だけでなく、11学部が社会連携拠点として活用しながら、

横浜の街全体をフィールドとしながら学べる学修環境を整えています。

各学部の詳細は下記よりご覧ください

07-08F

ラーニングコモンズ

ラーニングコモンズ

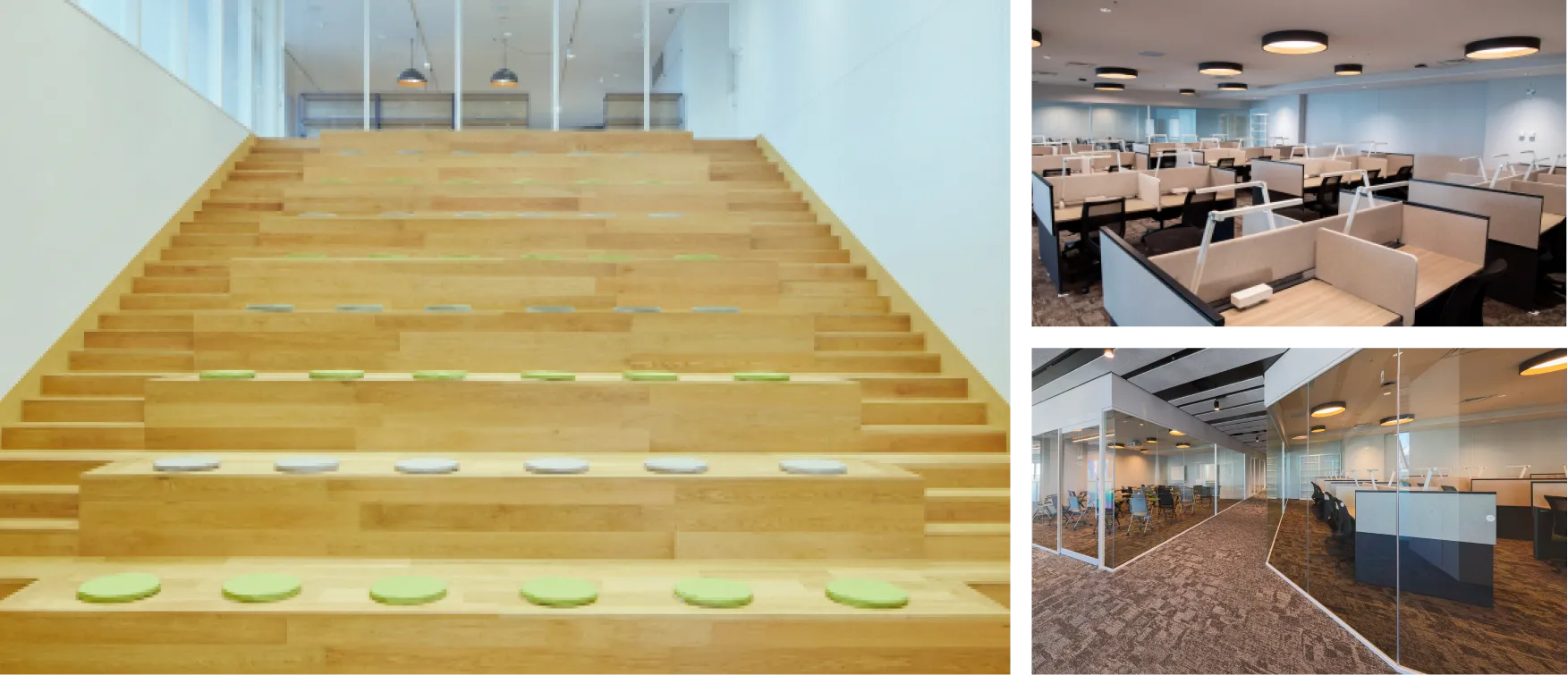

7Fと8Fの吹き抜けでつながる、創造的な学びのフロア

06F

ステップホール

ステップホール

プレゼンテーションやパブリックビューイングに

07F

フォレストテラス

フォレストテラス

オープンチャペルを備えたテラス

09-16F

教室

教室

大講義室からゼミ室まで学びに合わせた教室群

09·11·13F

ラウンジ

ラウンジ

奇数階に設置された休憩スペース

17F

ユニバーシティ·ラウンジ

ユニバーシティ·ラウンジ

バーチャル学食も利用可能なランチスペース

17F

スカイビューテラス

スカイビューテラス

横浜の都心部が一望できるテラス席

街全体をキャンパスとする関東学院大学。

「大通り公園」「横浜公園」などの緑に恵まれるほか、歴史文化かおる建造物や、

再開発による最新スポットなど充実したロケーションを有します。

| 住所: | 〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1丁目1−1 |

|---|

大学のシンボルであるオリーブを中心に聖書の地の七つの産物をセレクトし、各エリアのシンボルに。

植物のモチーフは学生の成長を、最上階の鳩のモチーフは社会に飛び立つ姿をイメージしています。

|

17F

平和を象徴する「ハト」大学を巣立っていった学生たちが、モーセの放ったハトのように、自分たちの「陸地」を見つけ、またこの学舎に戻ってきてほしいという願いを込めています。 |

|---|---|

|

09-16F

平和と知恵を象徴する「オリーブ」1928年12月、中学部の校旗のデザインに採用されてから、関東学院のシンボルとなっているオリーブ。学生たちが学ぶ教室フロアのシンボルとしています。 |

|

07-08F

優美と勝利、そして祝福を象徴する「ナツメヤシ」学生たちのオアシス「FOREST TERRACE」。勉学の合間、テラスでの息抜きの中で友情を深めてほしいという願いを込めています。 |

|

06F

豊穣を象徴する「ザクロ」新キャンパスの象徴的なプレゼンテーション施設「STEP HALL」。学生たちの主体的な学びが、実りにあるものになるようにという願いを込めています。 |

|

05F

平和、繁栄あるいは神との契約を象徴する「ブドウ」大学における「知」の象徴となる「LIBRARY」。図書館の中心には聖書が置かれ、学生たちが知的にも、人格的にも成長してほしいという願いを込めています。 |

|

04F

神からの期待を表す「イチジク」大学の「知」のリソースと接続し協働できる市民のための「OFFICE」。コワーキング/マッチングオフィスを利用するすべての人が、それぞれの取り組みの果実を得られるように、という願いが込められています。 |

|

01-03F

イエス・キリスト自身を象徴する「麦」2~3Fは市民に開放される600人規模の「HALL」。イエスが5つの大麦のパンを人々に分け与えたように、このホールを活用して地域の皆さまに「知の還元」を行っていきたいという願いを込めています。 またキリスト教を建学の精神とする関東学院大学のゲート(門)となる「ENTRANCE」にふさわしいと考え、「小麦」をシンボルにしています。 |

「知は力なり」で知られるイギリスの哲学者

フランシス・ベーコンにちなんで名付けられたブック&カフェ

大学と書店の連携により、多くのお客さまが「本」に親しめる空間をご提供いたします。

夜はアルコールも楽しめるカフェダイニングです。

01FNathan-Coffee 1884

01FNathan-Coffee 1884関東学院の源流のひとつである

横浜バプテスト神学校が山手に創立された”1884”年と、

アメリカのバプテスト派宣教師ネイサン・ブラウンに因んで名付けられたカフェ

学生さんはもちろん市民の皆さまもお待ちしています

こだわりの食材を使用し、健康志向のグルテンフリーフードなど “からだ想い” のメニューもお選びいただけます。

01FKGU Climbing & Running Station Supported By On

01FKGU Climbing & Running Station Supported By Onスイスで誕生したスポーツブランド On<オン>のサポートを受けて設置された、

クライミングウォールとランニングステーション

略称は「K-STATION」。

学生による活用にとどまらず、広く市民の皆さまに開放します。

ウェアやソックスなどのアクセサリー販売の他、ランニングイベント等の開催も。

02F-03Fテンネー記念ホール

02F-03Fテンネー記念ホール関東学院設立者のひとりである

チャールズ・B・テンネーの名を冠した654 名収容可能な大ホール

2F~3Fを吹き抜けた広々とした空間は、

国際会議や講演会といったオープンエンドな交流の場にも活用されます。

02F-03Fホワイエ&ギャラリー

02F-03Fホワイエ&ギャラリー

テンネー記念ホールを取り巻く休憩スペース兼展示スペース

横浜市教育文化センターの名残を留める美しいレンガ造りの内壁や列柱。

歴史を感じる、情緒あふれる空間は、イベント開催時のギャラリーとしても活用可能です。

04FAGORA KGU KANNAI

04FAGORA KGU KANNAIコワーキングスペース / マッチングオフィス

会員登録された方だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとしてドロップインでもご利用いただけます。

スキルアップのための勉強の時間など、自宅とは別に快適なスペースを使いたい方に最適です。

04Fマッチングオフィス

04Fマッチングオフィス

企業、自治体、地域をはじめ、市民の皆さまの課題やニーズと、

大学のもつ研究・教育リソースとをワンストップでつなぎ、さまざまな課題解決を目指す窓口

コワーキングスペース/シェアオフィス「AGORA KGU KANNAI」に併設されています。

AGORA KGU

KANNAIをご利用の方だけでなく、広く皆さまからのご相談をお待ちしています。

05Fデジタル図書室

05Fデジタル図書室約12,000冊の蔵書と、デジタル図書を閲覧可能な環境を備えたデジタル図書室

ビジネスや経営、法律、地域活性化等に関する専門書の他、デジタル図書が閲覧可能です。

教員や学生の利用だけでなく、市民の皆さまにも開放し、様々な知的活動を支援します。約150万の蔵書を誇る他キャンパスの図書館からの蔵書の取り寄せも可能です。

07F-08Fラーニングコモンズ

07F-08Fラーニングコモンズ

6Fから続くステップホールを中心に、ぐるりと広がる空間は学生たちのラーニングコモンズ

7~8Fの螺旋階段でつながる吹き抜けのスペースは開放感に溢れています。

周辺には軽食や文房具などを扱うカフェスタンドやKIOSKを併設。

06Fステップホール

06Fステップホール

プレゼンテーションやパブリックビューイングなどに

最適なステップホールを中心に、各種セミナールームや自習室を配置

一部は市民に開放されるゾーンもあり、多様な活用が期待されます。また、大学オフィスや、就職支援センター、国際交流を支援する

インターナショナルラウンジなどの学生サポート機能も、このフロアに集約しています。

07Fフォレストテラス

07Fフォレストテラス

学生たちの学舎の中のオアシス

オープンチャペルを備えたフォレストテラスでは、都会の喧騒の中に佇む中層階の休憩スペースとして心と体のリラックスを。

09F-16F教室

09F-16F教室

9Fから16 Fフロアは、講義室を配置

通常の大学の講義の他、フレキシブルに利用可能なセミナールームやゼミナール室、さらには休憩スペースとして吹き抜けのラウンジも配置。ガラスで仕切られた明るく開放的な講義室は、MICEや学会などでの利用も可能です。

09F 11F

13Fラウンジ

09F 11F

13Fラウンジ

奇数階には吹き抜けのラウンジが

プリンタや自販機が設置されており、休憩スペースとしても利用できます。

17Fユニバーシティ・ラウンジ

17Fユニバーシティ・ラウンジ

学生たちのランチスペースのほか、

MICEなどの懇親会場としても活用できるユニバーシティ・ラウンジ

近隣の飲食店やテナントと提携し、学割制度やデリバリーを実現する

「バーチャル学食 」でも、地域の活性化に貢献していきます。

17Fスカイビューテラス

17Fスカイビューテラス

新キャンパスの最上階にあるスカイビューテラス

横浜港から富士山まで一望できるパノラマが広がり、関内・みなとみらい地区など横浜都心部の眺望を楽しむことができます。