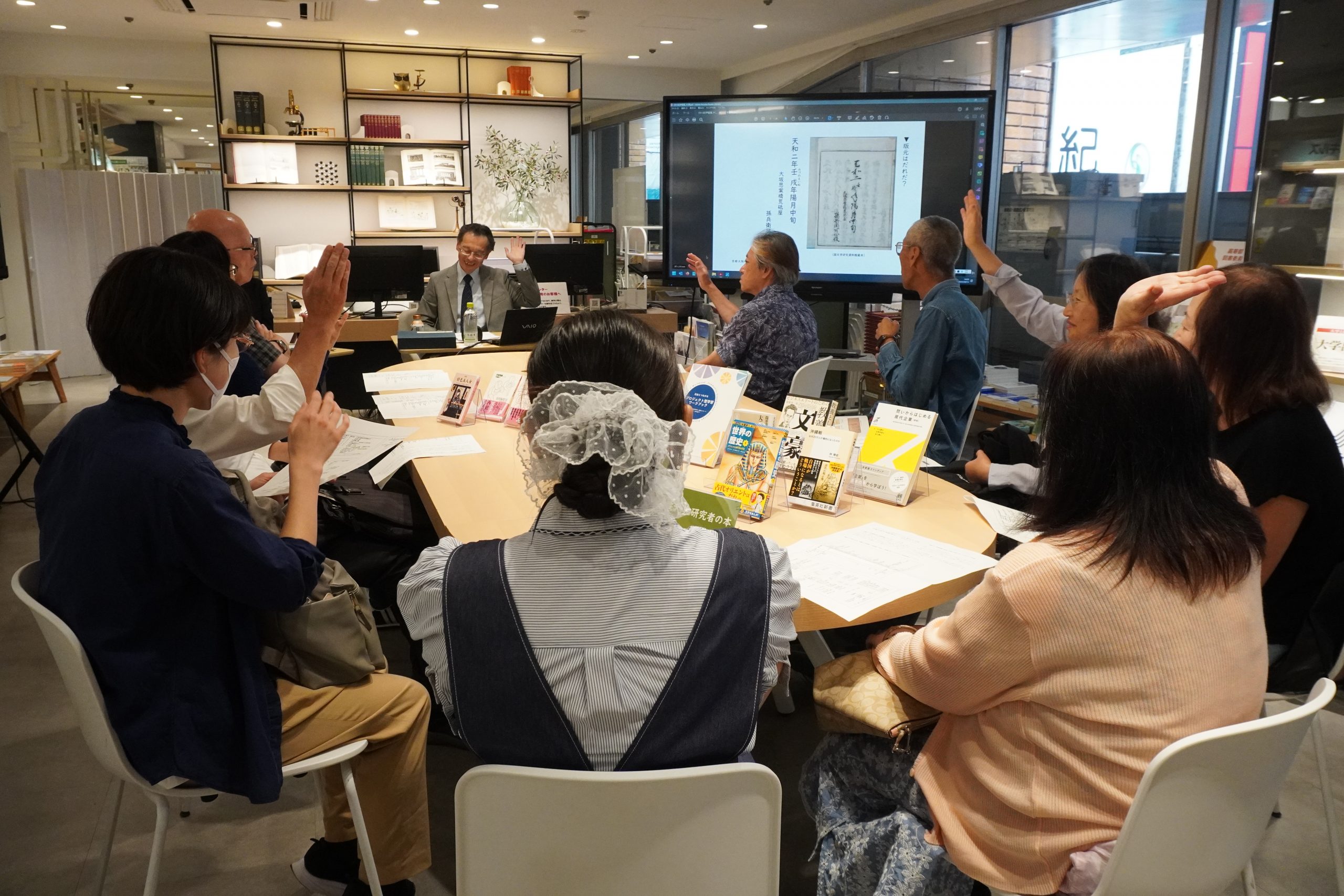

9月13日(土)、紀伊國屋書店 新宿本店アカデミック・ラウンジにて国際文化学部教授で本学図書館長を務める井上和人教授によるトークイベント「京都大阪本屋繁盛記~江戸時代の出版~」を開催しました。

井上教授は日本近世文学、とくに井原西鶴および西鶴以後の浮世草子についての研究が専門。近頃、江戸時代中期の出版事情について話題となっていますが、今回のイベントでは、話題の時代よりも100年ほど前の江戸時代前期、上方での出版事情はどうだったのかについてお話しました。

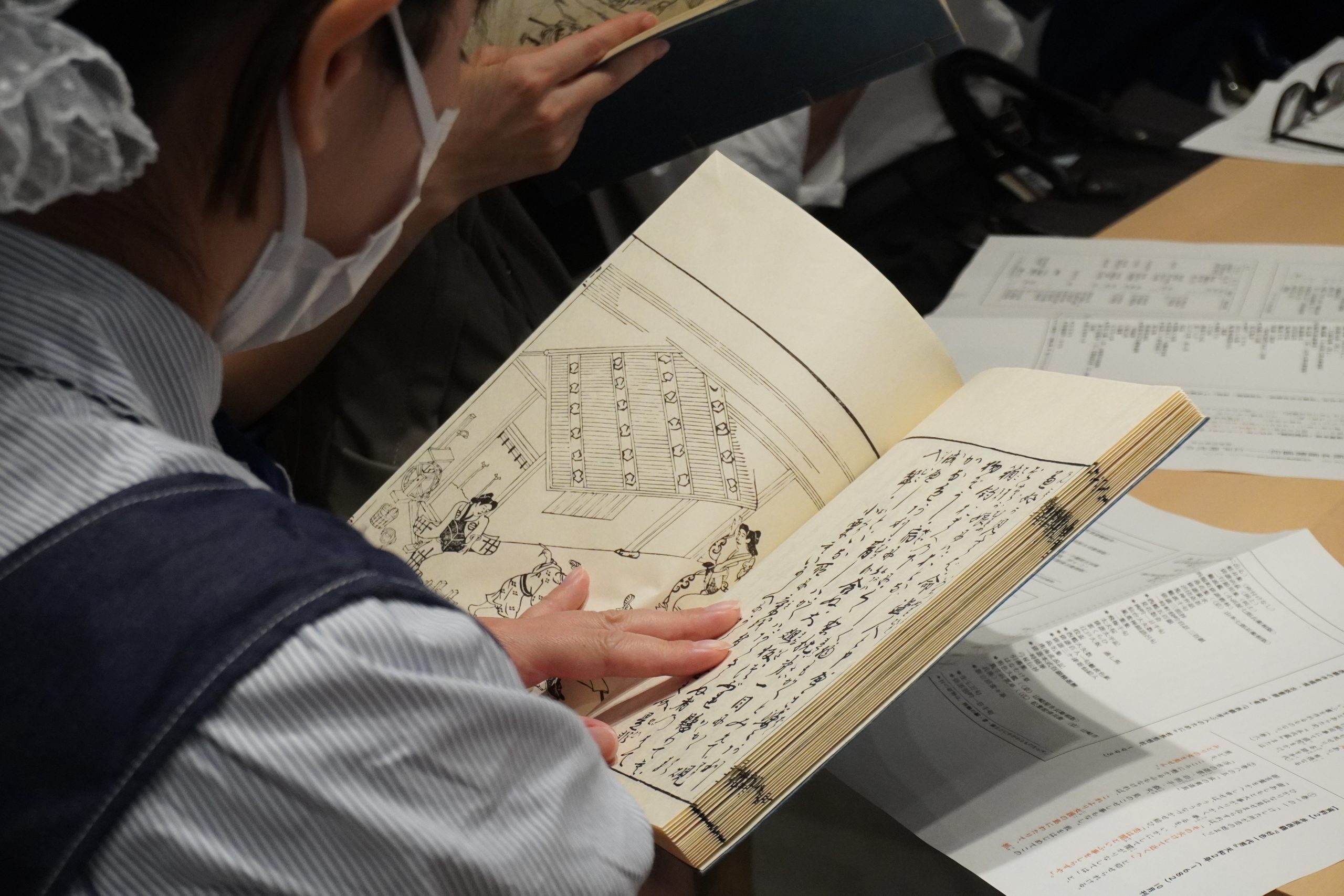

井上教授の「京都と大阪と江戸で三都などと言いますが、一番出版業が遅れていた地域はどこだと思いますか」という問いかけから始まったトークイベント。本屋の始まりは京都とされており、そこから江戸へ広がり、京都とほど近い大阪が一番遅れていたのだとか。そんな出遅れていた大阪の出版業をリードしたとされているのが、元禄文化の時代、浮世草子という新しいジャンルにおいて一世を風靡した井原西鶴です。西鶴の最初の小説『好色一代男』を出版した本屋について、井上教授は「初版を出版したのは荒砥屋孫兵衛という名前の本屋ですが、砥石屋ではないかと言われており本屋ではありません。江戸では、あの菱川師宣が挿絵を描いた海賊版が出るほど『好色一代男』は面白いとされたのです。そのため大阪では、去年始めたばかり、これから始めますという本屋が面白いと人気の西鶴の原稿を求めていくようになりました」と、当時の出版業は西鶴が引っ張っていたことを紹介しました。

イベント後半には、「売れる本」を求めた本屋と後世の作者が登場した時代に触れました。なんと、西鶴の死後も約5年にわたり世に出続けた西鶴作品。次第にネタ切れとなった頃、江島其磧や西沢一風といった作者の作品が出始めます。特に、其磧作の『けいせい色三味線』は西鶴後の時代を象徴する作品で、京都の八文字屋八左衛門という本屋が出版。八文字屋は、その前に『役者口三味線』という歌舞伎役者のランキング兼ガイドブックを出版し、その作品が人気を博します。そこで八文字屋は、役者評判記に似せた『色三味線』を出版することで、従来の西鶴作品の読者層よりも広い層、特に芝居好きな人々を新たなターゲットとして取り込み、購買層を拡大させることに成功します。ですが、この本屋と作者の関係も順風満帆ではなかったそう。「其磧は当初、浮世草子を道楽としており自分の名をあえて世に出すことはしませんでした。しかし、後にお金と功績を巡り八文字屋と其磧が対立し『本を出す版元と、それを書いた作者と、どちらが偉いか』といった喧嘩に発展します。その隙を狙って、他の本屋や作者が浮世草子市場を自分たちのものにしようと奮闘しましたが、負けてられないと思ったのか、喧嘩中にも面白い本を出した其磧でした」と紹介し、参加者の笑いを誘いました。

井上教授の躍然とした語り口に、終始、和やかな雰囲気で当時の出版事情について関心を高めた時間となりました。

関東学院大学は、今後も研究者の研究の一端に触れることのできる機会を提供していきます。

トピックスについての

お問い合わせ

関東学院大学 広報課

住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL:045-786-7049

FAX:045-786-7862

お問い合わせはこちら