建築・環境学部の4つの特徴

-

5コースから成る専門教育

3年次以降のコース選択で自分の興味関心に沿った分野を専門的に学修します。

-

スタジオ中心の学修

街での調査で感じたことをもとに創造力を膨らませ、設計を進めます。

-

少人数制指導

学生一人ひとりの資質能力に丁寧に対応しています。

-

技術を学ぶ、建築・環境棟

様々な賞を受賞している建築・環境棟を生きた教材として活用します。

学科紹介

学部長メッセージ

「多様性を理解し、協働する力」を養う。

山口 温

現代社会の課題に、建築からアプローチする

今、世界では、地球温暖化による気候変動、自然災害、終わりのない紛争、価値観の分断など様々な課題に直面しています。このような課題を解決していくためには、多角的に物事をとらえ、総合的に思考し、まとめていく力が求められます。建築は、人と人、人と環境とのかかわりの中で、私たちの暮らしや社会を創造する実践的な手段です。このような課題に対して、建築というアプローチによって解決していくことが可能です。大学では、建築の専門的な知識を身につけると同時に、かつてないスピードで変化していく社会に柔軟に対応する力、多様な価値観への理解、人と向き合い対話する力を培ってください。そして、「人になれ、奉仕せよ」の校訓のもと、社会に貢献できる人材となることを目指してほしいと願っています。失敗を恐れずに挑戦すること。自分のペースで、一歩一歩、一生懸命に学び続けてください。その歩みが、あなたと社会の未来を創る力になります。

建築・環境学という学び

本学部では、従来の「工学」としての建築だけでなく、私たちを取りまくすべての「環境」と「時間」の視点を加えた「建築・環境学」という独自の学びを実践しています。さらに、自然科学や工学などの理系の視点のみではなく、芸術や思想、歴史などの文系の視点も重視しています。私たちの学部では、理系だけでなく文系の学生も受け入れています。文系・理系の学生が共に学び、多様な価値観に触れて相互理解を深めることで、現代社会において必要とされる「多様性を理解し、協働する力」を養うことができます。

独自のカリキュラムと5つのコースで学ぶ

1・2年次には教養科目や建築設計製図などの基礎科目の学びを通して、3年生から分かれる5つの専門コース「建築デザイン」「まちづくりデザイン」「すまいデザイン」「建築エンジニアリング」「環境共生デザイン」を選択していきます。各々の関心や将来の方向性にあわせて学びを深めていきます。専門コースではスタジオ形式を採用し、設計対象とするエリアの調査や座学で得た専門知識を結集させて、学生と教員が個別に対話しながら作品を完成させていきます。4年次には各専門分野の研究室に所属し、卒業研究に取組みます。これらの実践的な学びを通して、「考える力」「まとめる力」「伝える力」が育っていきます。

生きた教材「建築・環境棟」での学び

様々な環境共生技術を採り入れた校舎「建築・環境棟」は、自然エネルギーの活用、省エネ技術、様々な構造形式を採用した快適な空間デザインなど、建築に必要な知識や技術を、日々の学修を通じて体感的に学ぶことができます。

実践的な活動を通じて広がる将来の選択肢

学生が企画・運営する「建築展」、研究室による地域連携プロジェクト、海外大学との国際交流など、学外の活動も活発に行っています。卒業後の進路は、総合建設業(ゼネコン)をはじめ、設計事務所、ハウスメーカー、不動産、エネルギー系企業の他、地域活性にかかわる行政など幅広い分野で活躍の場が広がっています。大学院へ進学してさらに学びを深めていく学生達も多くいます。学部では早期から独自のキャリア支援セミナーやOB・OGとの交流の場を設けており、高い就職率、希望職種への就職が実現しています。

よりよい社会と環境、建築を創造するために

「建築・環境学」の学びを通じて、社会に貢献できる可能性が広がっていきます。本学部での学びが、皆さんの将来への一歩となることを願っています。

建築・環境学部3つのポリシー

-

1.入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)

建築・環境学部は、本学部の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)および教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)との関連を踏まえた上で、全学部共通の入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)に基づき、入学者受け入れの方針を次のように定める。

求める学生像

建築・環境学部建築・環境学科では、建築及びその環境分野を中心とした専門的な学術理論と応用・実践方法を学ぶことで豊かな教養と高度な専門知識や技術を有し、総合的・創造的な広い視野から社会の要求する諸問題に取り組んで行ける人材を育成することを目指している。そのために、建築、都市、すまい、構造、環境共生などの専門分野に強い学修意欲と熱意を持ち、建築・環境分野のさまざまな課題に対し柔軟な思考と他者との協調性のもと、自分の意見を適切な言葉や表現方法で伝える能力を有する学生を求める。入学者選抜において評価する点

建築・環境学部建築・環境学科では、物理、化学、数学等の専門基幹科目、建築設計製図や建築への導入科目等の専門基礎科目、さらに建築デザイン、建築エンジニアリング、環境共生デザイン、まちづくりデザイン、すまいデザイン各コースでの専門応用科目、加えて専門学修の総括となるゼミナール及び卒業研究へと段階的に建築・環境学を学んでいく。

その学修を進めるうえで必要な、数学・物理・化学・生物・情報・環境などの工学的な基礎学力、歴史・文化・芸術などの広い知識と教養、語学力の素養を確認する。さらに、建築・都市、それを取り巻く社会・地域における諸課題に対して積極的に取り組める意欲、客観的立場からの思考力・協調性、自身の意見を他者に適切に伝える能力等を評価する。入学前学習として求めること

建築・環境学部建築・環境学科では、高等学校の主要基礎科目である数学、国語、英語の基礎学力を確実に身に付け、加えて物理、化学、生物などの理科系科目、歴史、地理等の人文系科目についても、主体的に学習しておくことが必要となる。また、建築設計製図を始めとする建築・環境学の専門科目を学修する準備として、建物や風景などのスケッチやデッサンを通して描写・表現力を養うこと、実物の建物を訪れて空間を実際に体験し、感じ取ること、都市や地域、建築、すまいやそれを取り巻く社会の諸問題の情報収集と整理・その解決方法の模索、さらにその成果をどのような手法で表現すれば良いのかまでを意識して実践してみることを勧める。

-

2.教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

建築・環境学部建築・環境学科は、学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、次に掲げる方針に基づき、教育課程を編成・実施する。

なお、本方針は、諸科学の進展や社会の変化、本学に対する社会の要請等を踏まえて、常に内容に改善・改良を加え、教育課程並びに教育指導体制の充実に努める。また、各授業科目は、公開授業制度や授業改善アンケートなどのFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動によって、不断の努力をもってさらなる充実に努める。教育課程・教育内容

1 教育課程は、共通科目及び専門科目により体系的に編成する。

2 共通科目は、学部共通の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)を踏まえて編成するとともに、教養科目、外国語科目、保健体育科目から構成する。また、キリスト教、初年次教育、キャリアデザイン、英語の学習を必須とする。

3 専門科目は、次のように専門基幹科目及び専門基礎科目から専門応用科目へと段階的に編成する。

<専門基幹科目>

・ 建築・環境学を学ぶうえで、その基幹をなす、数学、物理、化学、生物、情報、環境、実習等の工学関係の基礎を身に付ける。

<専門基礎科目>

・ 建築・環境学を学ぶうえで、建築設計製図等の専門分野の基礎を身に付ける。

<専門応用科目>

・ 次の5つのコースを編成し、各コースの専門知識や技術等を身に付けるとともに、ゼミナール及び卒業研究を4年次の必修とし、各コースの専門学習の総まとめを行う。【建築デザインコース】

・ 計画・設計に必要な幅広い基礎的な素養を身に付け、デザイン、構造、材料・施工、環境・設備の4つの分野を総合的・統合的にとらえる能力を培うとともに、社会、地域や建物を実感することや体験することを通じ、自身でそれらを分析し、望ましい建築空間として提案する力を育む。【建築エンジニアリングコース】

・ 様々な材料を用いる建築物の構造計画、構造設計手法、耐震補強の手法、建築物の材料・施工計画、維持管理計画を専門的、かつ総合的に理解する。その上で、耐震性、長寿命化等を十分に考慮した安全な建築物を計画、設計、提案できる能力を育む。【環境共生デザインコース】

・ 建築に関連する環境要素には、熱・光・空気・水・音等があり、これらを調整して快適且つ環境負荷を抑えた建築・設備技術について学び、その技術を応用し、人々が安全で快適な生活が営める建築空間を創造できる幅広い環境共生デザイン能力を育む。【まちづくりデザインコース】

・ 都市環境の中の社会的・建築的課題を抽出し、総合的な観点から実践的に問題解決を図ることができる能力を育む。地域コミュニティの活性化や建築ストック(空き家や既存団地など)の再生・利活用、ランドスケープデザイン、コミュニティデザインなどと密接に連携した「まちづくりデザイン」能力を育む。【すまいデザインコース】

・ 戸建て住宅、集合住宅、年老いてからの生活の器としての老人福祉施設、仕事場を併設した住宅等、さまざまな「すまい」の設計方法を学ぶことに加え、ひとつひとつの「すまい」が、街並み=都市の風景を作り上げていることに配慮できる能力を育む。教育方法

1 講義を通じて、当該科目に必要な知識・技能を教授するとともに、書く・話し合う・発表するといった学生の講義への参加を積極的に導入する。

2 習熟度別等による少人数教育を推進し、きめ細かな教育を通じて、学習効果を高める。

3 PBL(Project/Problem- Based Learning)やサービスラーニング等の体験型授業を通じて、課題設定・実践的な解決能力を培う。

4 フィールドワーク、ボランティア、海外インターンシップ等の授業による社会参加の機会を通じて、多文化を理解し、他者と共生するための思考力・判断力を養う。

5 キリスト教への理解を軸とした幅広い教養を基に、アクティブ・ラーニングによる能動的な思考・判断の繰り返しと、他者との協働により、公平・公正な判断力を培う。

6 グループワーク、ディベート、プレゼンテーション等の協働による能動的な学びの場を通じ、傾聴の姿勢と、自らの立場、考えをわかりやすく発信するための能力を培う。

7 社会連携教育(地域、企業、自治体等との連携による教育)を展開し、社会をフィールドとしたPBLやサービスラーニング等を通じて、社会に参加する機会を創出し、社会参加への主体性を培う。

8 幅広い教養及び専門分野における知識、技術を基に、アクティブ・ラーニングやゼミナール等により、多様な背景をもった他者と協働するための規律性と柔軟性を養う。

9 キリスト教及び自校史への理解を基に、PBLやサービスラーニング等による実践的な課題解決のための学びを通じ、社会課題に対して誠実に向き合う姿勢を養う。

10 ICTを積極的に活用し、LMS(Learning Management System)を通じて、学生へのフィードバックや学習支援を行う。

11 英語の音声面を中心とした実践的なトレーニングの手法として、ICTを活用する。

12 英語で授業を行う講義科目を通じて、グローバル化に対応できる人材を育成する。(Japanese Culture and Society)学習成果の評価

学位授与方針の達成度を検証するために、学習成果の評価について次のように定める。なお、検証結果は教育課程編成や授業改善等に活用する。

1 学期中における理解度を把握するための小テスト及び学期末試験等を用いて、幅広い教養力や専門分野及び地域に関する知識・理解力を評価する。

2 レポートや論文・プレゼンテーションの成果に基づき、ルーブリックやポートフォリオ等の手法を用いて、建学の精神の実践・奉仕力、問題発見・思考力、倫理観、公平・公正な判断、協働力を評価する。

3 4年間の学びを通じて、学位授与方針に掲げた能力を総合的に評価する。※ 教育課程の体系性や学位授与方針との対応関係はカリキュラムマップにより別途明示する。

-

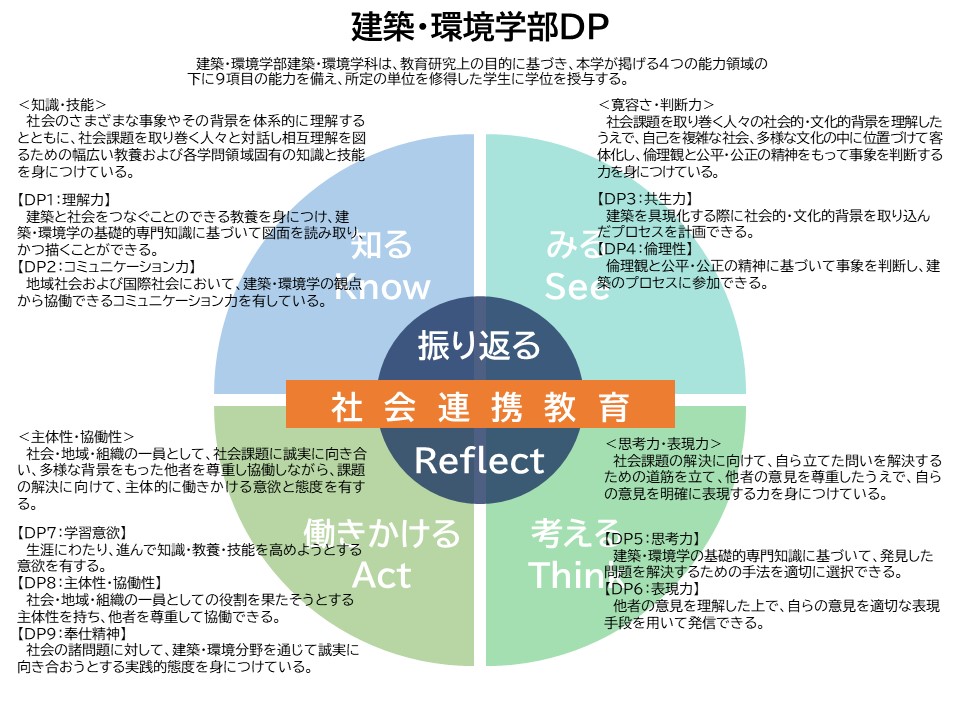

3.学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

教員紹介

-

建築・環境学部共通科目

-

教員 研究テーマ 業績など 奥 聡一郎

Soichiro Okuコーパスを用いたテクスト分析・文体論

コンピュータを活用した英語教育中和 渚

Nagisa Nakawa算数・数学教育

国際教育開発本沢 彩

Aya Motozawa日本人学習者による英語音声コミュニケーション能力と発音の特徴、および指導方法

古谷 裕美

Hiromi Furutaniヘミングウェイにおける身体表象

メディアを用いた英語教育

-

建築・環境学科

-

教員 研究テーマ 業績など 李 祥準

Yi Sangjun民間及び公共の施設マネジメント効率化に関する研究

遠藤 智行

Tomoyuki Endo自然換気・通風の有効利用および室内温熱環境の改善手法

高効率換気システムの開発とその評価法大塚 雅之

Masayuki Otsuka建物の水まわり・給排水衛生設備の研究

住宅の水まわり設備のリニューアルの研究粕谷 淳司

Atsushi Kasuya住居系を中心とする建築・建築群および外部空間のデザインに関する研究

神戸 渡

Wataru Kambe木質構造・木質材料の研究

建築構造

破壊力学黒田 泰介

Taisuke Kuroda歴史的都市と建築の保存・再生・利活用計画

建築類型学による都市組織の分析古賀 紀江

Toshie Koga環境行動の視点からの高齢期生活支援の研究場所記憶に関する研究

高島 英幸

Hideyuki Takashimaスペースフレーム、歴史的建築物の構造モデル化と解析

人工生命を模したアルゴリズムを用いた構造物の最適化中津 秀之

Hideyuki Nakatsu都市空間と人間行動の関係に関する研究

子どもの遊びに関する研究中村 秀親

Hidechika Nakamura建築物の代用接地極に関する研究

藤沼 智洋

Fujinuma Tomohiro建築材料に対する資源循環・再資源化に関する研究

建築材料設計に関する研究柳澤 潤

Jun Yanagisawa公共建築のデザインおよび企画・運営に関する研究

山口 温

Haru Yamaguchi建物の温熱環境

光環境に関する研究渡部 洋

Hiroshi Watanabeコンクリートを用いた建築物の耐震性向上