教育学部4つの特徴

-

専門性を高めるコース制度

2年次から「小学校教育コース(小学校コース)」と「幼児教育コース(保育コース)」のどちらかに所属して、専門的な学びを深めます。

-

夢の実現を応援する

教育実践センター教育学部と学部併設の教育実践センターが一丸となって、教員採用試験・保育職公務員試験・就職試験の合格へのサポートを行います。

-

関東学院内・地域内連携で実践力向上

関東学院内や大学近隣地域の学校・園・福祉施設での実習・インターンシップ・ボランティアに参加することで、継続的にこどもと関わることができます。

-

心理に強い教育者・保育者の養成

20以上の心理分野の科目を通じて、こども・親・家族・こどもに関わる人々の「こころ」について学ぶことができます。

学科紹介

学部長メッセージ

一人ひとりのこどもの発達を理解し、人に寄り添える「先生」に

黒田 篤志

教育学とは、教える側の「教授活動」とこどもの「学習活動」の双方を理論的・実践的に分析し探究する学問です。机上だけで問題を解決できる学問ではありません。教室という実践の場を重んじ、実際にこどもと接し、一人ひとりの発達段階への理解を深めてこそ、問題解決への方法にたどり着くことができるのです。

教育学部では、理論を実践の場で活用できる力を身につけるため、関東学院内や大学近隣地域の学校・園・福祉施設とも密接に連携した学びも重視しています。

教育学部の卒業生の大部分は、小学校・特別支援学校・幼稚園・保育園・認定こども園・福祉施設などで、こどもから「先生」と呼ばれる職業に就いています。現場でこどもと接するときに大切なことは、こどもに寄り添う姿勢です。ただ単純に傍らに存在しているのではなく、こどもの実態を理解した上で寄り添えることが大切です。こうした先生に成長するためには、「こどもが好き」という思いはもちろんのこと、加えて「自分のことより他者から」といった他者を慮る思いこそ重要です。校訓「人になれ 奉仕せよ」という言葉を指針に、そうした思いをどう実践的な行動として示せるかを、この4年間を通じて学んでほしいと願っています。

教育学部は、学生と教員の距離が近いことも特徴です。例えば、ゼミナールは専門的な学びを深める場ですが、一方でファミリーのような場でもあるのです。学生たちとは、学びや生活、喜びや悩みを共有し合える関係でありたいと考えています。そうした関係の中でこそ、こどもを思い、寄り添うことができる教育者・保育者を育んでいけるのだと信じています。

教育学部3つのポリシー

-

1.入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)

教育学部は、本学部の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)および教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)との関連を踏まえた上で、全学部共通の入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)に基づき、入学者受け入れの方針を次のように定める。

求める学生像

教育学部こども発達学科では、以下のような学生を求める。

1 尊敬され、信頼される教育者・保育者になることを目指す目的意識と情熱を持っている。

2 こどもの発達を、心と身体の両方、そして、人生全体を見据えた人間の生涯発達の観点 から捉えることができる。

3 文化、芸術、スポーツ、自然、環境などに幅広く関心を持っている。

4 こどもをめぐる諸課題について、他者と対話しながら考えていくことができる。入学者選抜において評価する点

教育学部こども発達学科は、教育者・保育者の育成にあたり、以下の点を評価する。

1 教育、保育、心理、健康・福祉、特別支援教育などの専門分野を主体的に学ぶために必要な高等学校段階の基礎学力を有している。

2 こどもの発達やこどもをめぐる諸課題について、積極的に関心を持ち、それらに関する 自分の考えを論理的に伝えることができる。

3 集団の中で主体性、協調性を発揮し、他者とコミュニケーションを図りながら、活動に 取り組むことができる。入学前学習として求めること

教育学部こども発達学科は、以下のようなことを入学前学習として求める。

1 高等学校段階の基礎学力及び文章の読解力、論理力を身に付ける。

2 こどもの発達、文化、芸術、スポーツ、自然、環境など、幅広く様々な事柄に関心を持ち、視野を広げる。

3 高等学校等の行事やボランティア活動など、様々な人と関わる活動に積極的に参加する。

-

2.教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

教育学部こども発達学科は、学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、次に掲げる方針に基づき、教育課程を編成・実施する。

なお、本方針は、諸科学の進展や社会の変化、本学に対する社会の要請等を踏まえて、常に内容に改善・改良を加え、教育課程並びに教育指導体制の充実に努める。また、各授業科目は、公開授業制度や授業改善アンケートなどのFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動によって、不断の努力をもってさらなる充実に努める。教育課程・教育内容

1 教育課程は、小学校教諭・幼稚園教諭の養成を主たる目的として、また、特別支援学校教諭・保育士の養成を目的として、共通科目及び専門科目により体系的に編成する。なお、認定心理士の資格を得ることができる課程である。

2 共通科目は、「室の木スタンダード」として、人間共生学部、栄養学部、教育学部が連携・協働して編成する。学部共通の教育課程の編成・実施方針(カリキュラムポリシー)を踏まえて編成するとともに、教養・総合分野、コンピュータ・リテラシー分野、外国語分野、保健体育分野、その他から構成する。また、初年次教育、コンピュータ・リテラシー、キャリアデザイン、キリスト教、英語の学習を必須とする。

3 専門科目は、次のように学科基幹科目及び学科専門科目(教育・保育分野、心理分野、健康・福祉分野、総合分野、キャリア分野、実習分野)を体系的・段階的に編成する。また、小学校教育コース及び幼児教育コースを設置し、それぞれの専門性及び取得資格に応じた課程を編成する。

<学科基幹科目>

・ 専門教育の導入並びに総合的な科目、また、学びの中間点における振り返りとその後の学習課題を発見・確認する。

<学科専門科目>

・ 教育・保育分野では、教育現場や保育現場の現代の課題について学び、理解を深める。

・ 心理分野では、子ども一人ひとりの適応的な発達を支えることのできる教育者・保育者を養うため、子どもの発達や心理に関する課題を十分に理解し、適切な対処のあり方について学ぶ。

・ 健康・福祉分野では、現代の子どもや家庭を取り巻く社会的な課題について学び、子どもが健康・安全に成長するための支援技術を身につける。

・ 総合分野では、ゼミナールを必修科目として設置し、学生の興味関心のあるテーマについて深く学ぶ。

・ キャリア分野では、段階的に設置されている演習科目を通じて、将来の進路について考え、教育職・保育職に就く者に対して教育・保育の現場では何が求められているかを学ぶ。

・ 実習分野では、1~4年次の全年次で各資格取得のための実習指導及び実習科目をとおして、大学での基礎的な学びと教育・保育現場での学びを効果的に連動、統合させる学びを行う。教育方法

1 講義を通じて、当該科目に必要な知識・技能を教授するとともに、書く・話し合う・発表するといった学生の講義への参加を積極的に導入する。

2 習熟度別等による少人数教育を推進し、きめ細かな教育を通じて、学習効果を高める。

3 PBL(Project/Problem- Based Learning)やサービスラーニング等の体験型授業を通じて、課題設定・実践的な解決能力を培う。

4 フィールドワーク、ボランティア、海外インターンシップ等の授業による社会参加の機会を通じて、多文化を理解し、他者と共生するための思考力・判断力を養う。

5 キリスト教への理解を軸とした幅広い教養を基に、アクティブ・ラーニングによる能動的な思考・判断の繰り返しと、他者との協働により、公平・公正な判断力を培う。

6 グループワーク、ディベート、プレゼンテーション等の協働による能動的な学びの場を通じ、傾聴の姿勢と、自らの立場、考えをわかりやすく発信するための能力を培う。

7 社会連携教育(地域、企業、自治体等との連携による教育)を展開し、社会をフィールドとしたPBLやサービスラーニング等を通じて、社会に参加する機会を創出し、社会参加への主体性を培う。

8 幅広い教養及び専門分野における知識、技術を基に、アクティブ・ラーニングやゼミナール等により、多様な背景をもった他者と協働するための規律性と柔軟性を養う。

9 キリスト教及び自校史への理解を基に、PBLやサービスラーニング等による実践的な課題解決のための学びを通じ、社会課題に対して誠実に向き合う姿勢を養う。

10 ICTを積極的に活用し、LMS(Learning Management System)を通じて、学生へのフィードバックや学習支援を行う。

11 外部の教育・保育現場で実習を行い、実践的能力を培う。学習成果の評価

学位授与方針の達成度を検証するために、学習成果の評価について次のように定める。なお、検証結果は教育課程編成や授業改善等に活用する。

1 学期中における理解度を把握するための小テスト及び学期末試験等を用いて、幅広い教養力や専門分野及び地域に関する知識・理解力を評価する。

2 レポートや論文・プレゼンテーションの成果に基づき、ルーブリックやポートフォリオ等の手法を用いて、建学の精神の実践・奉仕力、問題発見・思考力、倫理観、公平・公正な判断、協働力を評価する。

3 4年間の学びを通じて、学位授与方針に掲げた能力を総合的に評価する。※ 教育課程の体系性や学位授与方針との対応関係はカリキュラムマップにより別途明示する。

-

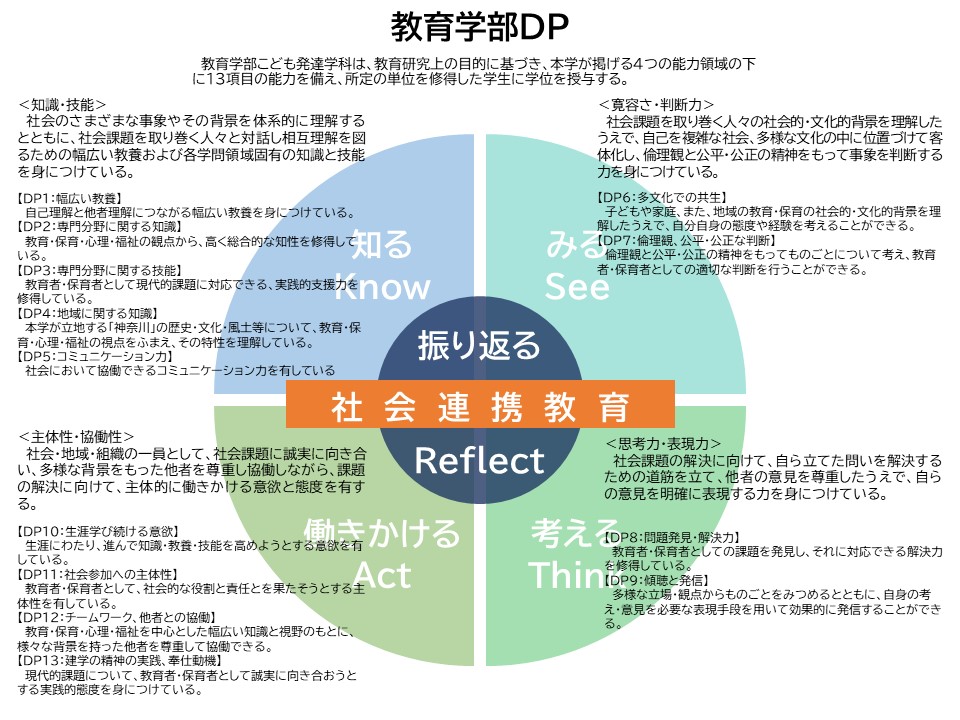

3.学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

教員紹介

-

こども発達学科

-

教員 研究テーマ 業績など 相田 紘孝

Hirotaka Aida日米における数学教育現代化運動の史的展開

東 卓治

Takuji Azuma声楽と器楽を融合させた舞台表現に関する研究

教育・保育における楽曲制作について石渡 浩司

Hiroshi Ishiwata初期キリスト教の発展に関する研究

マタイ福音書を中心に、新約各文書の研究浮田 咲子

Sakiko Ukitaこどもの体力と健康について

足からの健康について大﨑 裕子

Yuko Osaki近代日本における初等教育カリキュラムの理論と実践に関する研究

岸田 薫

Kaoru Kishida語彙指導

自立した学習者を育む国語科学習のあり方熊田 凡子

Namiko Kumata教育・保育者のまなざしに関する研究

キリスト保育思想の研究黒田 篤志

Atsushi Kuroda科学概念構築過程における教授行動に関する研究

後藤 沙希

Saki Goto子育て支援における心理的支援の展開

多職種連携(IPW)

多職種連携教育(IPE)齊藤 由美子

Yumiko Saito重い障害のあるこどもの自己決定

インクルーシブ教育鈴木 公基

Kouki Suzuki良好な対人関係における適切なバランスとはいかなるものか?

髙畠 聡

Satoshi Takabatake未来を共に生きるために、社会とのかかわりを問い続けることのできる社会科教育のあり方

社会科教育における「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」のあり方津村 麻紀

Maki Tsumuraがん医療における心理的支援

育児中の心理職のキャリア形成照沼 晃子

Akiko Terunumaこどもとアート

乳幼児の表現長澤 真史

Masashi Nagasawa障害のあるこどものコミュニケーションの発達と支援

福田 真奈

Mana Fukudaこども理解を促す保育者のかかわり

ICT が及ぼす保育環境への影響

子育て支援三谷 大紀

Daiki Mitani保育の場におけるこども・保護者・保育者・研究者の育ち合いに関する研究

横浜 勇樹

Yuki Yokohamaこどもと家庭を社会で支援する方法

世界のこどもの人権擁護