理工学部4つの特徴

-

広範な分野にわたる教養科目

「人と社会の幸福に億剣する技術者」として必要とされる教養を身につけるため教養科目を開講しています。

-

分野ごとにおける導入教育

分野ごとに「理工学概論」を開講。基礎力の定着を図ります。

-

充実した実習実験室

実験で使用する機材は最新のものを備えており、研究者として必要なスキルを習得することができます。

-

身につけた知識を実践力へ

コンテストへの参加や、現場見学などコースの特性に沿ったプログラムを準備しています。

学部長メッセージ

夢を追いかける

辻森 淳

夢に大小はありません。途中で変わっても構いません。夢を追いかけ、実現するための努力をすること自体が素晴らしいのです。険しい道の先にある達成感は何物にも代えがたいものです。現在、グローバル化が進み、また、科学技術の分野では、新エネルギー、航空・宇宙、バイオ・再生医療、新素材・ナノテクノロジー、情報・通信・AIなど革新的な技術が日々生み出されています。一方で,さまざまな課題も浮き彫りになっています。例えば,新たな感染症の拡大、巨大化している自然災害、深刻になっている少子・高齢化や環境・エネルギー問題などです。科学技術ではその利用に際し倫理的な問題も切り離すことはできません。

理工学部では、学びの希望により9コースのいずれかを選択し、それぞれのコースにおいて理工学の基礎・教養の基盤の上に、専門分野の学習により応用力のある知識や技術を習得し、さらに最新研究課題への取り組みを通して、創造力や問題解決能力を身につけることにより、人間性豊かな科学者や技術者となることを目指します。

大学生活では、まず、学生と呼ばれる自覚を持って自ら学ぶ人である「学生」に相応しい行動を期待します。大学4年間は短く学びに費やすことのできる時間は限られています。有効に時間を使って専門知識はもちろん、より高い視座から見渡し、幅広い素養を身につけることが大切です。また、視点を変えれば、大学4年間は高等学校の3年間より長い期間ですから努力次第では人生の中で最も差が付きやすい時期と言っても過言ではありません。多くの人と出会いがあり、生涯の友やライバルを得る絶好の機会です。時には協調し、時には切磋琢磨し、自らを高めていく中で、夢を見つけ、実現する努力をする。素晴らしいことではありませんか。夢の実現のために是非一緒に頑張りましょう。

理工学部3つのポリシー

-

2025年度

1.入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー) 理工学部は、本学部の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)および教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)との関連を踏まえた上で、全学部共通の入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)に基づき、入学者受け入れの方針を次のように定める。

1.求める学生像

理工学部理工学科では、現代社会を支える科学技術に興味を持つ学生を対象として、実践的な講義と実習を通して基礎および応用学問を深く学ぶ。問題の本質を見極める判断力と、論理的に分析する思考力、主体的に解決方策を見い出すための適切な表現力と、他者と協働できるコミュニケーション能力を身に付ける。持続可能な社会・環境づくりに貢献しうる技能の取得を目指し、さまざまな分野で独創的に活躍できる人材を育成することを目的とする。この目的に基づき、次のような学生を求める。【生命科学コース】

1 生命科学コースの教育に必要な総合的学力(生物と化学など)を有する。

2 生命科学コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【数理・物理コース】

1 数理・物理コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅲと物理など)を有する。

2 数理・物理コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【応用化学コース】

1 応用化学コースの教育に必要な総合的学力(化学基礎と化学など)を有する。

2 応用化学コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【表面工学コース】

1 表面工学コースの教育に必要な総合的学力(化学基礎と化学など)を有する。

2 表面コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・ 技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【先進機械コース】

1 先進機械コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bと物理など)を有する。

2 先進機械コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。- 2020年度以前の3コース(総合機械コース、自動車コース、ロボティクスコース)のアドミッション・ポリシーについては、先進機械コースに準ずる。

【電気・電子コース】

1 電気・電子コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bと物理など)を有する。

2 電気・電子コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【健康科学・テクノロジーコース】

1 健康科学・テクノロジーコースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bと物理など)を有する。

2 健康科学・テクノロジーコースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【情報ネット・メディアコース】

1 情報ネット・メディアコースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bなど)を有する。

2 情報ネット・メディアコースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【土木・都市防災コース】

1 土木・都市防災コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・B、物理基礎・物理の力学分野など)を有する。

2 土木・都市防災コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。2.入学者選抜において評価する点

基礎科学である理学と応用科学である工学が融合し、豊かな社会を目指していく学問が理工学である。理工学部理工学科では、理学・工学の垣根を越えて幅広い知識や技術が学べるように1学科制を取っており、人類や社会の幸福に貢献しうる技術者の育成を目指している。理工学を学ぶうえで必要な総合的学力を有し、入学以後、幅広い教養と専門分野の知識や方法論を主体的に身に付け、科学の進展や社会の変化も認識しつつ、次世代社会の創造と持続的発展に貢献するための意欲と明確な目的意識を持つ者を高く評価する。また、日本国内や外国の4年制大学の2年時修了(見込)者、短期大学卒業(見込)者、高等専門学校卒業(見込)者、および専修学校専門課程修了(見込)者など、大学等の高等教育機関で就学し、本学の理工学部理工学科で就学することに対して、強い意欲と能力を備え、明確な目的意識を持った者も選抜し、すでに修得した知識・技能を活かし、さらに理工学を学ぶことによって理工学に関する様々な事象や問題を探求・解決する能力を自主的・積極的に獲得し、多様な社会に貢献しうる者を高く評価する。

3.入学前学習として求めること

理工学を学ぶためには基礎学力に加えて、問題の本質を論理的に見出す思考力や判断力が必要であり、また問題解決に向けたアイデアと実現方法を人々に正確にわかりやすく説明・記述できる表現力を望む。理工学部理工学科では、入学前学習として以下を求める。1 理工学の基礎となる数学・物理・化学・生物など、専門分野に応じた高等学校等の教育機関の主要教科の基礎学力を確実に身に付けている。

2 新聞や本、インターネットなどの各メディアから日常的に進んで教養や知識を学ぶ意欲を有し、論理的な思考や倫理感を持って物事を判断し、正確な言葉でコミュニケーションすることができる。

3 将来的に国際社会で協働できるコミュニケーション力を養うためにも、基礎的な英語力や発信力、また課外活動などにも積極的に取り組める行動力や責任感を有する。

-

2.教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

理工学部理工学科は、学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、次に掲げる方針に基づき、教育課程を編成・実施する。

なお、本方針は、諸科学の進展や社会の変化、本学に対する社会の要請等を踏まえて、常に内容に改善・改良を加え、教育課程並びに教育指導体制の充実に努める。また、各授業科目は、公開授業制度や授業改善アンケートなどのFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動によって、不断の努力をもってさらなる充実に努める。教育課程・教育内容

1 教育課程は、共通科目及び専門科目により体系的に編成する。

2 共通科目は、学部共通の教育課程の編成・実施方針(カリキュラムポリシー)を踏まえて編成するとともに、教養科目、外国語科目、保健体育科目から構成する。また、キリスト教、初年次教育、キャリアデザイン、英語の学習を必須とする。

3 専門科目は、次のように専門基幹科目及び専門基礎科目から専門応用科目へと段階的に編成する。<専門基幹科目・専門基礎科目>

・ 理工学部で学ぶために必要な理工学の基幹・基礎をなす、数学・物理学・化学・生物学・情報科学・地学・環境科目・実験等の各分野の基礎を身に付ける。

・ 専門分野の基礎的な研究方法を体験し、探求心を持って協調して作業ができる心をフレッシャーズプロジェクト(初年次教育科目)において身に付ける。

・ 各専門分野について、その概要、基本的な概念、考え方、先端科学技術との関わりや意義について、理工学概論(初年次に配置)において学ぶ。<専門応用科目>

・ 次の9コースを編成する。各コースでは、それぞれの専門分野における基礎的な科目から発展的な科目までを段階的、体系的に編成する。専門教育の集大成である必修科目の卒業研究では、研究の一連の流れを学び、最先端の研究に触れることにより、それぞれの専門分野における専門性を高めるとともに創造性、自主性を育む。【生命科学コース】

・ 生命科学コースでは、生命科学の各分野の基礎から応用まで広い分野を包括して学ぶ。

・ 基礎分野、実験分野、理工生命科学・食品・医薬・エコロジー分野、応用化学分野、卒業研究関連分野から構成し、将来的にさまざまな分野で活躍できるよう体系的に科目を編成する。

・ 基礎分野では、専門知識の基礎を身に付け、その延長として実験分野で基礎を固める。また、生命科学英語では将来必要となる生命科学に関する英語能力を養う。

・ 理工生命科学・食品・医薬・エコロジー分野では、生命科学分野における基礎を土台とした上で、それぞれの進路に基づいた発展科目により、専門性を高めて応用的な能力を培う。

・ 応用化学分野では、応用化学コースの専門応用科目により、他分野への門戸を広げ、より広い視野を養う。【数理・物理コース】

・ 数理・物理コースでは、自然科学の基礎学問である数学と物理学の2つの学問分野について学び、物事を客観的かつ論理的に理解・分析する能力を養うと共に、社会の多様化と時代の変化に柔軟に対応できる幅広い教養と技能を身に付ける。

・ 数学と物理学に関する基盤科目、専門展開科目としての数学系分野・物理系分野・情報系分野の応用科目、さらに卒業研究関連科目で構成する。

・ 基盤科目では、数理・物理の基幹科目により、基礎力を養成する。

・ 専門展開科目では、数学と物理学の密接な関係を理解しながら、本人の適性や将来の方向性に応じた主専攻分野を意識して、数学系、物理系、情報系の3つの専門分野について深く学び、筋道立てて複雑な諸問題を解決すると同時に、答えの一見分からない問題に対して最善の解を見つけることができる能力を培う。

・ 情報系分野では、プログラミングの専門科目により、数理科学的な方法で問題を分析する力を身に付ける。【応用化学コース】

・ 応用化学コースでは、化学における実践的な技術者としての基礎力を学ぶとともに社会人力を身につける。

・ 基礎分野と発展分野及び実験分野並びに生命科学分野、先端科目分野(材料化学、表面工学、環境化学)及び卒業研究関連分野より構成している。

・ 基礎分野では、実践的な知識と理解を深め、発展分野では、さらに専門性を深めて実践的な知識を確立する。加えて基礎分野では、社会人力の養成のために、応用化学セミナーで技術者倫理、特許、品質管理等を学び、技術者として活動するうえで必要な手段となる語学力を応用化学英語で身に付ける。

・ 生命科学分野では、生命科学コースの専門応用科目により、他分野への門戸を広げ、より広い視野を養う。

・ 先端科目分野では、表面工学、材料化学、環境化学の3つの分野で構成し、各先端分野の実践的知識を身に付ける。【表面工学コース】

・ 表面工学コースでは、表面工学における実践的な技術者として基礎から応用までを学ぶとともに社会人力を身につける。

・ 基礎分野では、実践的な知識と理解を深め、発展分野では、さらに専門性を深めて実 践的な知識を確立する。加えて基礎分野では、社会人力の養成のために、応用化学セミナーで技術者倫理、特許、品質管理等を学び、技術者として活動するうえで必要な手段となる語学力を応用化学英語で身に付ける。

・ 表面工学研究基礎では、キャリアデザインや問題解決法などを学ぶ。特にキャリアデザインは個別面談もあり、将来のキャリアをしっかりとデザインする。

・ 社会人力を高めるための長期企業実習Bでは、3週間にわたる長期の就業体験を行い、自己の適性や実力を把握することができる。

・ 材料・表面工学研究所には約50社の契約企業、約100社の協力企業が参画しているので、就職に関しても様々な実社会の情報を入手し、自分のキャリアをデザインできる。【先進機械コース】

・ 先進機械コースでは、安全安心なものづくりを通して社会に貢献できるエンジニアを目指すために、機械工学全般を広く学ぶ総合機械専攻、自動車を中心に学ぶ自動車専攻、ロボットを中心に学ぶロボティクス専攻の3専攻を設置し、機械工学の基盤となる素養を身につけると同時に特定分野の専門知識を習得する。

・ 3専攻横断的に、材料力学分野、機械力学・制御分野、熱力学分野、流体力学分野、機械製作・材料分野、工業デザイン分野、設計・製図分野、実験・実習分野、卒業研究関連分野の知識を学ぶ。

・ 各専攻分野では、総合機械、自動車、ロボティクス関連の高度な専門知識を習得し、さらに創造力、問題解決能力を身につける。

・ 実験・実習分野では、企画・設計・製作のプロセスを実践し、CAD、機械設計、機械加工、機械実験などの技術を習得する。【電気・電子コース】

・ 電気・電子コースでは、環境にやさしいエネルギーの創成、新しい電子素子や発光素子の省エネ化・小型化・低コスト化を実現するための基礎となる、電気電子工学の専門知識を学ぶ。

・ コース基幹科目(電気・電子専門基礎分野、演習分野、実験分野)とコース発展科目(エネルギーシステム分野、ナノ電子デバイス分野、ITシステム分野、通信システム分野)、卒業研究関連科目より構成している。

・ コース基幹科目では、電磁気学、回路理論等を軸として体系的な基礎力を身に付け、連動する実験科目により、問題解決能力を身に付ける。

・ コース発展科目では、各専門分野における専門知識を身に付け、社会の構築に寄与できる実践力ある人材を育成する。【健康科学・テクノロジーコース】

・ 健康科学・テクノロジーコースでは、身体と健康に関する知識や計測技術・コンピュータ処理の知識を身に付け、健康科学と情報テクノロジーを融合させたデジタルヘルスケアについて学ぶ。

・ コース基幹科目と展開科目(健康データ科学系、人間情報処理系、健康増進支援系)により編成する。

・ コース基幹科目では、健康データ科学系、人間情報処理系、健康増進支援系への展開の基礎となる力を身に付ける。

・ 展開科目では、健康科学と情報テクノロジーの融合を基とした科目により、論理思考力・応用力・問題解決能力を図る。

・ 実技・実験・実習科目では、知識、技術を体験することで、実践力、問題解決能力を身に付けた人材を育成する。【情報ネット・メディアコース】

・ 情報ネット・メディアコースでは、ICT(情報通信技術)の専門性と応用を基盤とし、創造力豊かな情報エンジニアになるために、科学的思考力、技術的実践力を身に付ける。

・ 数学等の専門基幹科目・専門基礎科目をベースに、コース基幹科目とコース発展科目および卒業研究関連科目により編成する。

・ コース基幹科目では、情報基礎分野とプログラミング分野を軸として体系的な基礎力を身に付け、連動する実験・実習科目により問題解決能力を修得する。

・ コース発展科目では、情報工学、ネットワーク工学、メディア工学の3分野を軸として専門性を磨くとともに、それらの境界領域に位置する情報複合分野について学び、応用力を身に付ける。【土木・都市防災コース】

・ 土木・都市防災コースでは、我々の生活基盤、社会基盤の充実、国土の発展に貢献するための素養を身に付ける。

・ 土木工学に関する基幹基礎科目、基幹発展科目、専門展開科目、実験・実習系科目、卒業研究関連科目により編成する。

・ 基幹基礎科目では、構造、地盤、水理、測量の各分野における基礎的な事項を学ぶ。

・ 基幹発展科目では、さらに発展的な内容を学ぶ。また、3年次を対象として土木工学総論を置き、改めて土木・都市防災についての内容を俯瞰できるようにする。

・ 専門展開科目では、将来の方向性、本人の適性に応じた主専攻分野を意識した防災系、建設系、環境系の3つの分野について学び、即戦力技術者としての基盤を身に付ける。

・ 実験・実習系科目では、講義で学んだ基礎知識、基礎技術を深める。教育方法

1 講義を通じて、当該科目に必要な知識・技能を教授するとともに、書く・話し合う・発表するといった学生の講義への参加を積極的に導入する。

2 習熟度別等による少人数教育を推進し、きめ細かな教育を通じて、学習効果を高める。

3 PBL(Project/Problem- Based Learning)やサービスラーニング等の体験型授業を通じて、課題設定・実践的な解決能力を培う。

4 フィールドワーク、ボランティア、海外インターンシップ等の授業による社会参加の機会を通じて、多文化を理解し、他者と共生するための思考力・判断力を養う。

5 キリスト教への理解を軸とした幅広い教養を基に、アクティブ・ラーニングによる能動的な思考・判断の繰り返しと、他者との協働により、公平・公正な判断力を培う。

6 グループワーク、ディベート、プレゼンテーション等の協働による能動的な学びの場を通じ、傾聴の姿勢と、自らの立場、考えをわかりやすく発信するための能力を培う。

7 社会連携教育(地域、企業、自治体等との連携による教育)を展開し、社会をフィールドとしたPBLやサービスラーニング等を通じて、社会に参加する機会を創出し、社会参加への主体性を培う。

8 幅広い教養及び専門分野における知識、技術を基に、アクティブ・ラーニングやゼミナール等により、多様な背景をもった他者と協働するための規律性と柔軟性を養う。

9 キリスト教及び自校史への理解を基に、PBLやサービスラーニング等による実践的な課題解決のための学びを通じ、社会課題に対して誠実に向き合う姿勢を養う。

10 ICTを積極的に活用し、LMS(Learning Management System)を通じて、学生へのフィードバックや学習支援を行う。

11 英語の音声面を中心とした実践的なトレーニングの手法として、CALL(Computer Assisted Language Learning)を用いる。

12 英語で授業を行う講義科目を通じて、グローバル化に対応できる人材を育成する。(Japanese Culture and Society)学習成果の評価

学位授与方針の達成度を検証するために、学習成果の評価について次のように定める。なお、検証結果は教育課程編成や授業改善等に活用する。1 学期中における理解度を把握するための小テスト及び学期末試験等を用いて、幅広い教養力や専門分野及び地域に関する知識・理解力を評価する。

2 レポートや論文・プレゼンテーションの成果に基づき、ルーブリックやポートフォリオ等の手法を用いて、建学の精神の実践・奉仕力、問題発見・思考力、倫理観、公平・公正な判断、協働力を評価する。

3 4年間の学びを通じて、学位授与方針に掲げた能力を総合的に評価する。※ 教育課程の体系性や学位授与方針との対応関係はカリキュラムマップにより別途明示する。

-

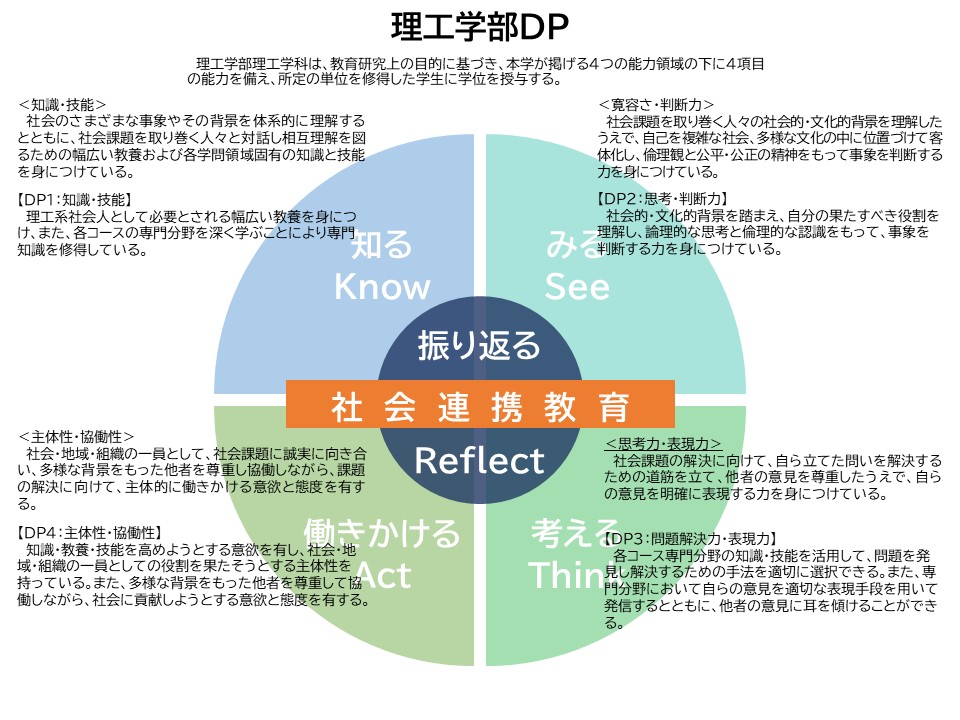

3.学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

理工学部理工学科は、教育研究上の目的のもと、次に掲げるすべての能力(4領域12項目の能力)を備え、所定の単位を修得した学生に学位を授与する。

<知識・理解>

1 理工系社会人として必要とされる幅広い教養を身につけている。(幅広い教養)

2 各コースの専門分野の知識と方法論を修得している。(専門分野に関する知識・理解)

3 本学が立地する「神奈川」の歴史・産業・社会状況等の特性を理解している。(地域に関する知識・理解)<技能>

4 各コース専門分野の知識・技能を活用して、問題を発見し解決するための手法を適切に選択できる。(問題発見・解決力)

5 専門分野において国際社会で協働できるコミュニケーション力を有している。(国際協働力)<思考・判断・表現>

6 他者がもつ社会的・文化的背景を理解したうえで、自分の果たすべき役割を判断できる。(多文化での共生)

7 論理的な思考と倫理的な認識をもって、事象を判断することができる。(倫理観、公平・公正な判断)

8 専門分野において自らの意見を適切な表現手段を用いて発信するとともに、他者の意見に耳を傾けることができる。(傾聴と発信)<関心・意欲・態度>

9 社会的役割を果たすことの意義を理解し、そのために進んで知識・教養・技能を高めようとする意欲を有している。(生涯学び続ける意欲)

10 社会・地域・組織の一員としての役割を果たそうとする主体性を持っている。(社会参加への主体性)

11 自らの果たすべき役割に責任をもってあたるとともに、様々な背景をもった他者を尊重して協働できる。(チームワーク、他者との協働)

12 修得した知識・技能をもって社会に貢献しようとする態度を身につけている。(建学の精神の実践、奉仕動機)

-

2026年度

1.入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー) 理工学部は、本学部の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)および教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)との関連を踏まえた上で、全学部共通の入学者受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)に基づき、入学者受け入れの方針を次のように定める。

求める学生像

理工学部理工学科では、最先端および現代社会を支える科学技術に興味を持つ学生を対象として、理工学科各コースの基本となる講義と実践的な実験・実習を通して理工学の基礎および応用学問を深く学ぶと同時に、問題の本質を見極め、論理的に分析し、主体的に解決方策を見い出すための思考力・判断力・創造力と、他者と協働できるコミュニケーション能力を身に付けることにより、持続可能な社会・環境づくりに貢献しうる幅広い知識と高度な技術を修得した、国際社会で活躍できる人間性豊かな人材を育成することを目的とする。この目的に基づき、次のような学生を求める。【生命科学コース】

1 生命科学コースの教育に必要な総合的学力(生物と化学など)を有する。

2 生命科学コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【数理・物理コース】

1 数理・物理コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅲと物理など)を有する。

2 数理・物理コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【応用化学コース】

1 応用化学コースの教育に必要な総合的学力(化学基礎と化学など)を有する。

2 応用化学コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【表面工学コース】

1 表面工学コースの教育に必要な総合的学力(化学基礎と化学など)を有する。

2 表面工学コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【先進機械コース】

1 先進機械コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bと物理など)を有する。

2 先進機械コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【電気・電子コース】

1 電気・電子コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・Bと物理など)を有する。

2 電気・電子コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。【土木・都市防災コース】

1 土木・都市防災コースの教育に必要な総合的学力(数学Ⅱ・B、物理基礎・物理の力学分野など)を有する。

2 土木・都市防災コースでの学修を強く希望し、継続的に努力しようとする固い意志を有する。

3 科学技術に携わる者として、「清廉さ」「実直さ」「公共心」を有する。

4 理工学が他者との協調・協力のもとに成り立っていることを理解し、自らの教養・知識・技術を持って多様な人や社会、地域の持続的発展に自主的に貢献したいという意欲を有する。入学者選抜において評価する点

基礎科学である理学と応用科学である工学が融合し、豊かな社会を目指していく学問が理工学である。理工学部理工学科では、理学・工学の垣根を越えて幅広い知識や技術が学べるように1学科制を取っており、人類や社会の幸福に貢献しうる技術者の育成を目指している。理工学を学ぶうえで必要な総合的学力を有し、入学以後、幅広い教養と専門分野の知識や方法論を主体的に身に付け、科学の進展や社会の変化も認識しつつ、次世代社会の創造と持続的発展に貢献するための意欲と明確な目的意識を持つ者を高く評価する。

また、日本国内や外国の4年制大学の2年次修了(見込)者、短期大学卒業(見込)者、高等専門学校卒業(見込)者、および専修学校専門課程修了(見込)者など、大学等の高等教育機関で就学し、本学の理工学部理工学科で就学することに対して、強い意欲と能力を備え、明確な目的意識を持った者も選抜し、すでに修得した知識・技能を活かし、さらに理工学を学ぶことによって理工学に関する様々な事象や問題を探求・解決する能力を自主的・積極的に獲得し、多様な社会に貢献しうる者を高く評価する。入学前学習として求めること

理工学を学ぶためには基礎学力に加えて、問題の本質を論理的に見出す思考力や判断力が必要であり、また問題解決に向けたアイデアと実現方法を人々に正確にわかりやすく説明・記述できる表現力を望む。理工学部理工学科では、入学前学習として以下を求める。

1 理工学の基礎となる数学・物理・化学・生物など、専門分野に応じた高等学校等の教育機関の主要教科の基礎学力を確実に身に付けている。

2 新聞や本、インターネットなどの各メディアから日常的に進んで教養や知識を学ぶ意欲を有し、論理的な思考や倫理感を持って物事を判断し、正確な言葉でコミュニケーションすることができる。

3 将来的に国際社会で協働できるコミュニケーション力を養うためにも、基礎的な英語力や発信力、また課外活動などにも積極的に取り組める行動力や責任感を有する。

-

2.教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

理工学部理工学科は、学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を達成するため、次に掲げる方針に基づき、教育課程を編成・実施する。

なお、本方針は、諸科学の進展や社会の変化、本学に対する社会の要請等を踏まえて、常に内容に改善・改良を加え、教育課程並びに教育指導体制の充実に努める。また、各授業科目は、公開授業制度や授業改善アンケートなどのFD(ファカルティ・ディベロップメント)活動によって、不断の努力をもってさらなる充実に努める。教育課程・教育内容

1 教育課程は、共通科目及び専門科目により体系的に編成する。

2 共通科目は、学部共通の教育課程の編成・実施方針(カリキュラムポリシー)を踏まえて編成するとともに、教養科目、外国語科目、保健体育科目から構成する。また、キリスト教、初年次教育、キャリアデザイン、英語の学習を必須とする。

3 専門科目は、次のように専門基幹科目及び専門基礎科目から専門応用科目へと段階的に編成する。

<専門基幹科目・専門基礎科目>

・ 理工系社会人として必要とされる理工学の基幹・基礎をなす、数学・物理学・化学・生物学・情報科学・地学・環境科目・実験等の各分野の幅広い基礎的な知識や技能を身に付ける。(DP1)

・ 各専門分野について、その概要、基本的な概念、考え方、先端科学技術との関わりや意義について、理工学概論(初年次に配置)において学び、社会的・文化的背景を踏まえた思考や判断力を身に付ける。(DP2)

・ 専門分野の基礎的な研究方法を体験し、他者と協働しながら、社会に貢献しようとする主体性や協働性をフレッシャーズプロジェクト(初年次教育科目)において身に付ける。(DP3、DP4)

<専門応用科目>

・ 次の7コースを編成する。各コースでは、それぞれの専門分野における基礎的な科目から発展的な科目までを段階的、体系的に編成することで、より深い専門知識を習得するとともに、論理的な思考と倫理的な認識をもって、事象を判断し、社会にあるさまざまな問題を発見、解決する力を身につける。(DP1、DP2、DP3)

・ サブプログラム制度を履修することで、専門分野以外の専門知識を習得することができ、自身の専門分野とは異なった視点を持って問題を解決する能力を身につける。(DP1、DP2、DP3)

・ 専門教育の集大成である必修科目の卒業研究では、研究の一連の流れを学び、最先端の研究に触れることにより、それぞれの専門分野における専門性を修得することで、問題解決力や表現力を高めるとともに、主体性や協働性を育む。(DP3、DP4)【生命科学コース】

・ 生命科学コースでは、理工系社会人として必要とされる教養を身につけるとともに、生命科学の各分野の基礎から応用まで広い分野を包括的に学ぶ。(DP1)

・ 基礎分野、実験分野、理工生命科学・食品・医薬・エコロジー分野、応用化学分野、卒業研究関連分野のみならず、社会的に自分が果たすべき役割を理解し、将来的にさまざまな分野で自ら判断できる力を身につける。(DP2)

・ 理工生命科学・食品・医薬・エコロジー分野など、生命科学分野における基礎を土台とした上で、社会課題を解決するための手法を適切に選択し、他者の意見を取り入れながら、自らの意見を適切に表現する力を身につける。(DP3)

・ 生命科学の各分野の知識・教養・技能を高め、地域社会の一員として主体的に社会課題に向き合い、他者に働きかけて社会に貢献する意欲を身につける。(DP4)【数理・物理コース】

・ 数理・物理コースでは、自然科学の基礎学問である数学と物理学の2つの学問分野について学び、物事を客観的かつ論理的に理解・分析する能力を養うと共に、社会の多様化と時代の変化に柔軟に対応できる幅広い教養と技能を身に付ける。(DP1、DP2)

・ 数学と物理学に関する基盤科目、専門展開科目としての数学系分野・物理系分野・情報系分野の応用科目、さらに卒業研究関連科目で構成する。(DP1、DP2、DP3、DP4)

・ 基盤科目では、数理・物理の基幹科目により、基礎力を養成する。

・ 専門展開科目では、数学と物理学の密接な関係を理解しながら、本人の適性や将来の方向性に応じた主専攻分野を意識して、数学系、物理系、情報系の3つの専門分野について深く学び、筋道立てて複雑な諸問題を解決すると同時に、答えの一見分からない問題に対して最善の解を見つけることができる能力を培う。(DP3)

・ 情報系分野では、プログラミングの専門科目により、数理科学的な方法で問題を分析する力を身に付ける。(DP1)【応用化学コース】

・ 応用化学コースでは、化学における実践的な技術者としての基礎力を学ぶとともに主体性、協働性に加えて、社会人として必要な思考・判断能力や問題解決能力を身につける。(DP1、DP2、DP3、DP4)

・ 基礎分野と発展分野及び実験分野並びに先端科目分野(材料・エネルギー、環境・食品)及び表面工学分野、生命科学分野、卒業研究関連分野より構成している。(DP1、DP2、DP3、DP4)

・ 基礎分野では、5つの基幹科目を中心に実践的な知識と理解を深め、発展分野では、さらに専門性を深めて実践的な知識を確立する。加えて基礎分野では、社会人力の養成のために、応用化学セミナーで技術者倫理、特許、品質管理等を学び、技術者として活動するうえで必要な手段となる語学力を応用化学英語で身に付ける。(DP1、DP2)

・ 生命科学分野では、生命科学コースの専門応用科目により、他分野への門戸を広げ、より広い視野を養う。(DP1、DP3)

・ 表面工学分野では、表面工学コースの専門応用科目により、他分野への門戸を広げ、より広い視野を養う。(DP1、DP3)

・ 先端科目分野では、材料・エネルギー、環境・食品の2つの分野で構成し、各先端分野の実践的知識を身に付ける。(DP1、DP3)【表面工学コース】

・ 表面工学コースでは、表面工学における実践的な技術者として基礎から応用までを学ぶことで、幅広い教養および固有の専門知識と技能を身に付ける。また、倫理観と公平・公正の精神をもって事象を判断する力も身につける。(DP1、DP2)

・ 基礎分野では、実践的な知識と理解を深め、発展分野では、さらに専門性を深めて実践的な知識を確立し、知識・技能を活用し、他者の意見を尊重したうえで問題を発見し解決するための手法を適切に選択することができる。(DP3)

・ 技術者倫理・特許・品質管理等を応用化学セミナーで、技術者として活動するうえで必要な手段となる語学力を応用化学英語で、キャリアデザインや問題解決法などを表面工学研究基礎で修得し、他者との協働性や、問題解決力・表現力を身に付ける。(DP3、DP4)

・ 社会人力を高めるための長期企業実習Bでは、3週間にわたる長期の就業体験を行い、多様な背景をもった他者を尊重し協働しながら自己の適性や実力を把握することができる。(DP3、DP4)

・ 材料・表面工学研究所には多数の契約企業や協力企業が参画しているので、社会・地域・組織の一員として社会課題の情報を入手しやすく、課題解決に向けて主体的に働きかける力をデザインできる。(DP4)【先進機械コース】

・ 先進機械コースでは、安全安心なものづくりを通して社会に貢献できるエンジニアを目指すために、機械工学全般を広く学ぶ総合機械専攻、自動車を中心に学ぶ自動車専攻、ロボットを中心に学ぶロボティクス専攻の3専攻を設置し、機械系エンジニアとして必要とされる専門知識を深く修得する。(DP1)

・ 3専攻横断的に、材料力学分野、機械力学・制御分野、熱力学分野、流体力学分野、機械製作・材料分野、工業デザイン分野、設計・製図分野、実験・実習分野、卒業研究関連分野の幅広い知識および技能を学ぶことで、自分の果たすべき役割を理解し、論理的な思考と倫理的な認識をもって、事象を判断する力を身につける。(DP2)

・ 各専攻分野に関連する高度な専門知識を習得し、その分野の知識・技能を活用して問題を解決する能力を身につける。(DP3)

・ 実験・実習分野では、企画・設計・製作のプロセスを実践し、CAD、機械設計、機械加工、機械実験、技術文書作成などの技術を習得し、それらの過程で、将来、即戦力となる技術者として活躍できる主体性および他者との協働性を身に付ける。(DP4)【電気・電子コース】

・ 電気・電子コースでは、コース基幹科目(電気・電子専門基礎分野、演習分野、実験分野)、コース発展科目(エネルギーシステム分野、ナノ電子デバイス分野、ITシステム分野、通信システム分野)、および卒業研究関連科目で構成し、便利で環境にやさしい持続可能な社会を実現するための技術の基礎となる電気・電子・情報・通信工学の専門知識を学ぶ。(DP1)

・ コース基幹科目では、電磁気学や回路理論を軸に体系的な基礎力を身に付け、連動する実験科目を通じて問題を分析し解決する能力を養う。(DP1、DP3)

・ コース発展科目では、各専門分野における専門知識を深め、社会問題の解決に寄与できる実践的な専門知識を持った人材を育成する。(DP1)

・ 卒業研究を通じて、社会や地域が抱える問題を認識し、修得した知識や技術で解決する能力を身に付けるとともに、研究で得られた成果を論理的かつ適切な表現を用いて発信する能力を養う。(DP2、DP3、DP4)【土木・都市防災コース】

・ 土木・都市防災コースでは、我が国の都市生活空間や社会基盤の充実、国土の発展に貢献するための素養を身に付けるため、土木工学に関する基幹基礎科目、基幹発展科目、専門展開科目、実験・実習系科目、卒業研究関連科目により編成する。(DP1、DP2、DP3、DP4)

・ 基幹基礎科目では、構造、地盤、水理、測量の各分野における基礎的な事項を学ぶ。(DP1)

・ 基幹発展科目では、さらに発展的な内容を学び論理的な思考や判断力を養う。また、3年次を対象として土木工学総論を置き、改めて土木・都市防災についての内容を俯瞰し、主体的・協働的に社会に貢献できるようにする。(DP1、DP2、DP4)

・ 専門展開科目では、将来の方向性、本人の適性に応じた主専攻分野を意識した防災系、建設系、環境系の3つの分野について学び、自ら判断できる即戦力技術者としての基盤を身に付ける。(DP1、DP2、DP4)

・ 実験・実習系科目では、講義で学んだ基礎知識、基礎技術を深める。加えて、卒業研究の実施を通して、課題や解決手段の発見、解決策を主体的に検討し、他者と協働・調整を行いながら問題を解決する能力を養う。(DP2、DP3、DP4)教育方法

1 講義を通じて、当該科目に必要な知識・技能を教授するとともに、書く・話し合う・発表するといった学生の講義への参加を積極的に導入する。

2 習熟度別等による少人数教育を推進し、きめ細かな教育を通じて、学習効果を高める。

3 PBL(Project/Problem- Based Learning)やサービスラーニング等の体験型授業を通じて、問題解決力・表現力を培う。

4 フィールドワーク、ボランティア、海外インターンシップ等の授業による社会参加の機会を通じて、多文化を理解し、他者と共生するための思考・判断力を養う。

5 キリスト教への理解を軸とした幅広い教養を基に、アクティブ・ラーニングによる能動的な思考・判断の繰り返しと、主体性・協働性を培う。

6 グループワーク、ディベート、プレゼンテーション等の協働による能動的な学びの場を通じ、傾聴の姿勢と、自らの立場、考えをわかりやすく発信するための能力を培う。

7 社会連携教育(地域、企業、自治体等との連携による教育)を展開し、社会をフィールドとしたPBLやサービスラーニング等を通じて、社会・地域・組織の一員としての役割を果たそうとする主体性を培う。

8 幅広い教養及び専門分野における知識、技術を基に、アクティブ・ラーニングやゼミナール等により、多様な背景をもった他者と協働するための規律性と柔軟性を養う。

9 キリスト教及び自校史への理解を基に、PBLやサービスラーニング等による実践的な課題解決のための学びを通じ、社会に貢献しようとする姿勢を養う。

10 ICTを積極的に活用し、LMS(Learning Management System)を通じて、学生へのフィードバックや学習支援を行う。

11 英語の音声面を中心とした実践的なトレーニングの手法として、ICTを活用する。

12 英語で授業を行う講義科目を通じて、グローバル化に対応できる人材を育成する。(Japanese Culture and Society)学習成果の評価

学位授与方針の達成度を検証するために、学習成果の評価について次のように定める。なお、検証結果は教育課程編成や授業改善等に活用する。

1 学期中における理解度を把握するための小テスト及び学期末試験等を用いて、幅広い教養力や専門分野及び地域に関する知識・理解力を評価する。

2 レポートや論文・プレゼンテーションの成果に基づき、ルーブリックやポートフォリオ等の手法を用いて、知識・技能、思考・判断力、問題解決力・表現力、主体性・協働性を評価する。

3 4年間の学びを通じて、学位授与方針に掲げた能力を総合的に評価する。※ 教育課程の体系性や学位授与方針との対応関係はカリキュラムマップにより別途明示する。

-

3.学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)

教員紹介

-

理工学部共通科目

-

教員 研究テーマ 業績など 小林 桂一郎

Keiichiro Kobayashi英語などの言語の文法的事実の説明

英語教育における教材研究佐藤 幸也

Koya Sato学校教育

生涯学習

農業教育豊川 慎

Shin Toyokawaキリスト教思想史における平和思想

キリスト教平和学

キリスト教倫理長谷川 裕一

Hirokazu Hasegawaアメリカ文学・文化

英語教育

-

理工学科 生命科学コース

-

教員 研究テーマ 業績など 新家 弘也

Hiroya Araie海洋性微細藻類の代謝研究

藻類由来バイオ燃料の開発飯田 博一

Hirokazu Iida化学的視点での生命科学現象の解析

新規有機化学反応の開発と医薬品、化粧品の創製海老原 充

Mitsuru Ebihara動物の味覚をはじめとする感覚応答解析

鳥類・爬虫類の雄雌決定メカニズムの解析尾之上 さくら

Sakura Onoue培養細胞に対する食品添加物の複合影響

培養細胞を用いた免疫活性化物質の開発近藤 陽一

Youichi Kondou植物が環境刺激に応答する仕組みの解明

植物を改良する有用遺伝子や化合物の探索と利用清水 由巳

Yumi Shimizu有用微生物の分離と分類

有害真菌の検出と病原性解析中西 秀樹

Nakanishi Hideki微生物の休眠、覚醒機構の研究

健康に役立つ微生物材料の探索

-

理工学科 数理・物理コース

-

教員 研究テーマ 業績など 大谷 信一

Shinichi Otani概均質ベクトル空間の分類

数え上げ

数学教育における高校・大学の接続兼子 裕大

Yuki Kaneko非線形偏微分方程式の数理解析

自然現象・社会現象を表す数理モデルの研究北村 美一郎

Yoshiichiro Kitamura神経伝達の物理学的研究

学習・記憶の分子メカニズムの解明宗野 惠樹

Keiju Sono各種L関数の解析的性質

素数分布論中嶋 大

Hiroshi Nakajima高エネルギー(X線・ガンマ線)天体の観測研究

衛星搭載観測機器の開発研究船木 靖郎

Yasuro Funaki少数系物理

核子多体系の動力学古澤 峻

Shun Furusawa天体と物質の進化に関する理論的研究

自然現象の数値シミュレーション山田 泰一

Taiichi Yamada軽い核におけるクラスターガス的状態の構造研究

ハイパー原子核の生成・構造・崩壊

-

理工学科 応用化学コース

-

教員 研究テーマ 業績など 鎌田 素之

Motoyuki Kamata水道水の安全に関する研究

身近な化学物質のリスク管理に関する研究香西 博明

Hiroaki Kouzai自然環境にやさしい環境応答性高分子の創製

次世代光応答性共役ポリマーの開発と実用化友野 和哲

Kazuaki Tomonoキャパシタ

リチウム電池

廃棄物シリコンの有価物利用中山 良一

Ryoichi Nakayama酵素を用いた脂質の改質・バイオ燃料の製造

生体高分子を用いた分離膜の開発

濵上 寿一

Junichi Hamagami環境低負荷型なプロセスを用いた機能性無機材料の作製と評価

山平 多惠子

Taeko Yamahiraペプチド化学を基盤とした創薬研究

-

理工学科 表面工学コース

-

教員 研究テーマ 業績など 田代 雄彦

Katsuhiko Tashiroファインバブルの表面工学への応用

環境配慮型めっき技術の開発盧 柱亨

Joo-Hyong Nohめっき・薄膜成長

表面処理

情報通信IoTデバイス

超電導エネルギー貯蔵デバイス

3D-CADによる有限要素解析

-

理工学科 健康科学・テクノロジーコース

-

教員 研究テーマ 業績など 近藤 夕騎

Yuki Kondoアウトカムメジャーの開発および検証

動画像解析による運動障害検知システム開発研究

医療データセット研究高橋 健太郎

Kentaro Takahashi身体運動の力学的解析

神経筋の作用機序簑 弘幸

Hiroyuki Mino神経細胞の計算論的モデル構築

聴覚神経系での音の情報処理機構と認知の研究

神経補綴のための電気刺激法の研究

-

理工学科 先進機械コース

-

教員 研究テーマ 業績など 金田 徹

Tohru Kanada製品幾何特性(GPS)教育コースウェア

球面形状の超精密測定・評価システムの開発小松 督

Tadashi Komatsu義足応用2足型ロボットの走歩行制御の研究

人の情動機能のモデル化とロボットへの応用鈴木 伸哉

Shinya Suzukiがたの解析

幾何公差方式の図面指示武田 克彦

Katsuhiko TakedaGTL燃料のディーゼル機関への適用

てんぷら油からのリサイクル燃料の研究辻森 淳

Atsushi Tsujimori熱駆動冷熱サイクルの研究

電子機器の高信頼性冷却の研究堀田 智哉

Tomoya Hotta転がり軸受の疲労損傷に関する研究

堀内 義夫

Yoshio Horiuchi紫外線を用いた樹脂の表面改質

添加剤作用機構の電気化学解析宮永 宜典

Norifumi Miyanagaトライボロジー研究

最適化

流体シミュレーション柳生 裕聖

Hiromasa Yagyuマイクロ流体デバイスを用いたナノ粒子の合成

ナノ粒子分散高分子膜のレーザ微細加工技術

ゴム材料の粗視化分子動力学シミュレーション

-

理工学科 情報ネット・メディアコース

-

教員 研究テーマ 業績など 大墨 礼子

Noriko Osumi数式計算の高速化アルゴリズムおよびデータ型の研究

多次元陰関数の正確なグラフ描画の研究

教育・開発者育成のためのソフトウェアの開発篠原 直行

Naoyuki Shinohara計算機代数学および計算数論とその応用

暗号技術への数理学の応用高橋 光輝

Mitsuteru Takahashi映画・アニメ・ゲームを中心としたコンテンツ産業の構造分析

デジタルコンテンツサービスの企画・制作

クリエイティブ人材・プロデューサー育成のための教育デザイン塚田 恭章

Yasuyuki Tsukada形式手法に基づくセキュリティプロトコルの検証法に関する研究

匿名性・プライバシのための形式手法に関する研究永長 知孝

Tomotaka Nagaosa安全運転支援のための無線通信システム

歩行者ポジショニング・ナビゲーションシステム平澤 一樹

Kazuki Hirasawa植物の生体計測に関する研究

室内環境モニタリングによる居住者の活動把握の研究平野 晃昭

Teruaki Hirano顔画像に基づく表情認識に関する研究

3DCGおよび画像処理を用いた拡張現実(AR)に関する研究水井 潔

Kiyoshi Mizui自動運転を目指したITS通信・ポジショニング統合システム

音声情報処理に関する研究元木 誠

Makoto Motoki人工知能に関する研究

機械学習を用いた知能ロボットの行動設計

パルスニュートラルネットワークとその応用本橋 友江

Tomoe Motohashi空間グラフの分解に関する研究

既約なタイリングの性質に関する研究吉川 厚

Atsushi Yoshikawa情報を用いた社会問題解決の手法に関する研究

人の特性に基づく個人行動・集団行動の予測に関する研究

-

理工学科 電気・電子コース

-

教員 研究テーマ 業績など 石坂 雄平

Yuhei Ishizaka光通信用デバイスの研究開発

集積バイオセンサの研究開発植原 弘明

Hiroaki Ueharaプラスチックの高電界下における絶縁劣化・破壊現象の解析

電気絶縁材料の境界面における劣化現象の解析及びシミュレーション島田 和宏

Kazuhiro Shimadaコンピュータによる物質・材料解析

銭 飛

Fei Qian大規模並列分散処理システムの基礎理論と応用

強化学習システムの基礎理論とその応用

学習オートマトンの基礎理論とその応用中野 幸夫

Yukio Nakanoスマートグリッド研究

スマートメータの活用研究

省エネルギー・節電研究

-

理工学科 土木・都市防災コース

-

教員 研究テーマ 業績など 出雲 淳一

Junichi Izumoコンクリート構造物の補修・補強

コンクリート構造物の維持管理規矩 大義

Hiroyoshi Kiku液状化災害の予測と対策

地震時・降雨時における崖や斜面の土砂災害北原 武嗣

Takeshi Kitahara土木構造物の耐震・免震・制震システム

社会基盤施設の災害予測と減災システム技術鳥澤 一晃

Kazuaki Torisawa地震リスク(物的被害、社会影響)の定量的評価

災害情報の時空間解析と可視化中藤 誠二

Seiji Nakato風洞実験による構造物の耐風性能の向上

ビル風や空力騒音などの都市の風環境問題福谷 陽

Yo Fukutani津波・高潮災害リスクの不確実性評価

確率論的評価前田 直樹

Naoki Maeda地震などの現象の解明

地表付近における地震動の性質について

-

理工学科 総合機械コース(学生募集停止)

-

教員 研究テーマ 業績など 金田 徹

Tohru Kanada製品幾何特性(GPS)教育コースウェア

球面形状の超精密測定・評価システムの開発小松 督

Tadashi Komatsu義足応用2足型ロボットの走歩行制御の研究

人の情動機能のモデル化とロボットへの応用武田 克彦

Katsuhiko TakedaGTL燃料のディーゼル機関への適用

てんぷら油からのリサイクル燃料の研究辻森 淳

Atsushi Tsujimori熱駆動冷熱サイクルの研究

電子機器の高信頼性冷却の研究堀田 智哉

Tomoya Hotta転がり軸受の疲労損傷に関する研究

宮永 宜典

Norifumi Miyanagaトライボロジー研究

最適化

流体シミュレーション柳生 裕聖

Hiromasa Yagyuマイクロ流体デバイスを用いたナノ粒子の合成

ナノ粒子分散高分子膜のレーザ微細加工技術

ゴム材料の粗視化分子動力学シミュレーション

-

理工学科 自動車コース(学生募集停止)

-

教員 研究テーマ 業績など 金田 徹

Tohru Kanada製品幾何特性(GPS)教育コースウェア

球面形状の超精密測定・評価システムの開発小松 督

Tadashi Komatsu義足応用2足型ロボットの走歩行制御の研究

人の情動機能のモデル化とロボットへの応用武田 克彦

Katsuhiko TakedaGTL燃料のディーゼル機関への適用

てんぷら油からのリサイクル燃料の研究辻森 淳

Atsushi Tsujimori熱駆動冷熱サイクルの研究

電子機器の高信頼性冷却の研究堀田 智哉

Tomoya Hotta転がり軸受の疲労損傷に関する研究

宮永 宜典

Norifumi Miyanagaトライボロジー研究

最適化

流体シミュレーション柳生 裕聖

Hiromasa Yagyuマイクロ流体デバイスを用いたナノ粒子の合成

ナノ粒子分散高分子膜のレーザ微細加工技術

ゴム材料の粗視化分子動力学シミュレーション

-

理工学科 ロボティクスコース(学生募集停止)

-

教員 研究テーマ 業績など 金田 徹

Tohru Kanada製品幾何特性(GPS)教育コースウェア

球面形状の超精密測定・評価システムの開発小松 督

Tadashi Komatsu義足応用2足型ロボットの走歩行制御の研究

人の情動機能のモデル化とロボットへの応用武田 克彦

Katsuhiko TakedaGTL燃料のディーゼル機関への適用

てんぷら油からのリサイクル燃料の研究辻森 淳

Atsushi Tsujimori熱駆動冷熱サイクルの研究

電子機器の高信頼性冷却の研究堀田 智哉

Tomoya Hotta転がり軸受の疲労損傷に関する研究

宮永 宜典

Norifumi Miyanagaトライボロジー研究

最適化

流体シミュレーション柳生 裕聖

Hiromasa Yagyuマイクロ流体デバイスを用いたナノ粒子の合成

ナノ粒子分散高分子膜のレーザ微細加工技術

ゴム材料の粗視化分子動力学シミュレーション

-

理工学科 健康・スポーツ計測コース(学生募集停止)

-

教員 研究テーマ 業績など 高橋 健太郎

Kentaro Takahashi身体運動の力学的解析

神経筋の作用機序簑 弘幸

Hiroyuki Mino神経細胞の計算論的モデル構築

聴覚神経系での音の情報処理機構と認知の研究

神経補綴のための電気刺激法の研究