10月6日(月)、法学部の「行政学」の授業において、川崎市職員とみずほ証券株式会社の社員を招いた寄附講義が行われました。行政と金融、双方の立場から、持続可能な社会の実現に向けた取組や資金調達の仕組みについて具体的な事例を交えて紹介がありました。

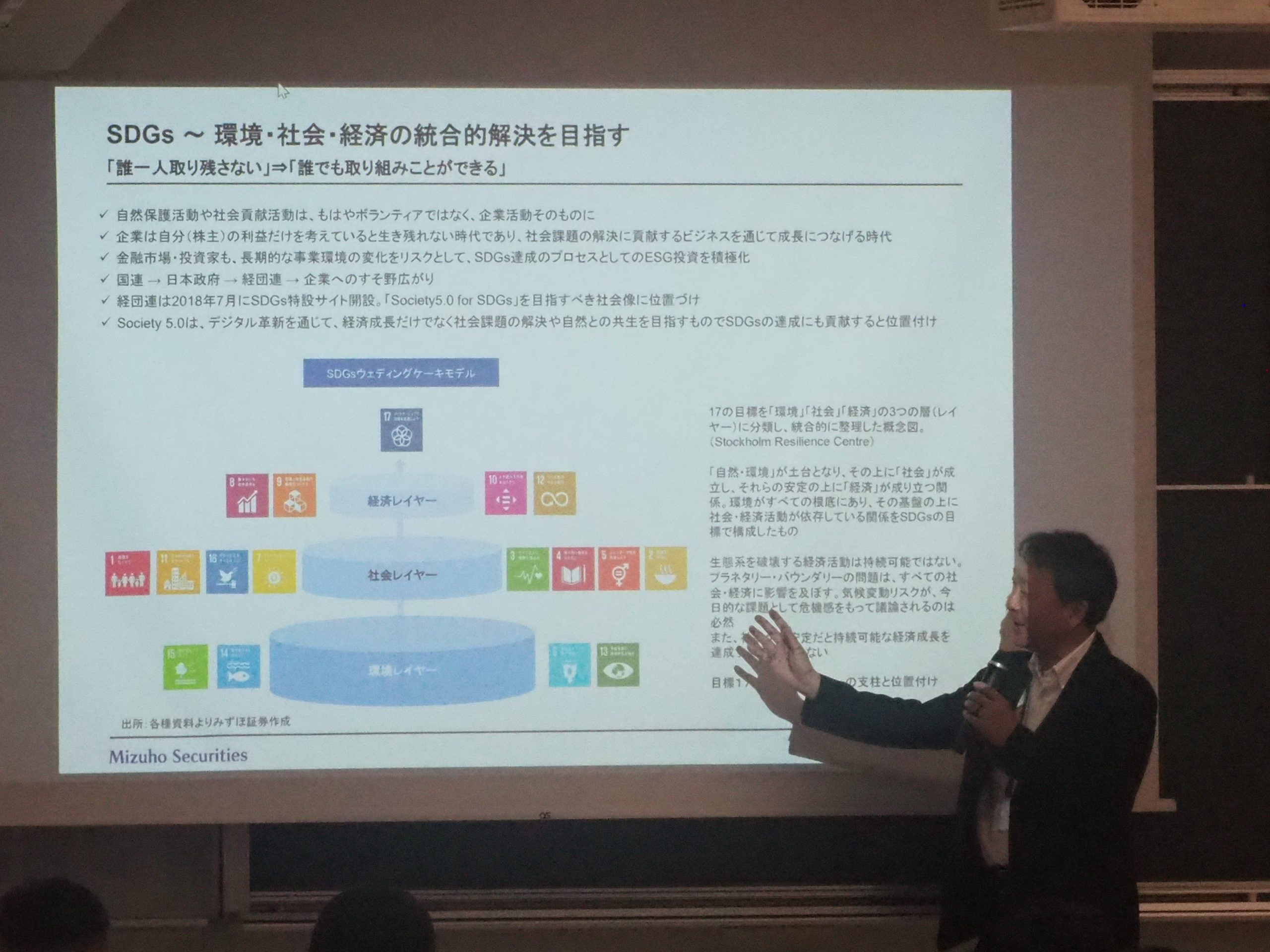

まず、みずほ証券株式会社の香月康伸氏が「サステナブルファイナンス概論」と題して講義を行いました。香月氏は、持続可能な社会の実現に向けて金融が果たす役割について説明し、「サステナブルファイナンスとは、環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から、社会課題の解決に資金の流れを結びつける仕組みです」と語りました。

講義の中で香月氏は、日本理化学工業の故・大山泰弘会長が提唱した「人間の究極の幸せ」という言葉を紹介し、「人に褒められること」「人の役に立つこと」「人から必要とされること」の三つは“仕事を通じて得られる幸せ”であると述べました。「お金を稼ぐことは目的ではなく、そのお金でどのような社会的価値を生み出すかが重要です」と話し、金融や行政における社会的意義について学生に考えを促しました。

また、サステナブルファイナンスの潮流として、世界のビジネススクールで環境・倫理・社会貢献を重視した教育、いわゆるグリーンMBAが広がっていることを紹介。「リーマンショックをきっかけに、企業や教育機関が“利益を超えた価値”を問い直す動きが進みました」と述べ、SDGs・ESG投資・CSRの関係性を図示しながら説明しました。さらに、「川崎市のようにグリーンボンドを発行する自治体は、まさにESG投資の実践者です」と語り、学生に社会との接点としての金融の役割を伝えました。

続いて、川崎市の佐藤卓哉氏が登壇し、市のSDGs推進とグリーンボンドの活用について説明しました。川崎市は「炭素の力で栄えた都市」として、CO₂排出削減と経済成長の両立を目指しています。講義では、2030年度までに市域の温室効果ガス排出量を2013年度比で50%削減し、2050年までにカーボンニュートラル社会を実現する目標を掲げていることが紹介されました。

また、脱炭素の取組として、高津区を中心に展開する「脱炭素アクションみぞのくち」や、ごみ焼却施設からの再エネ電力供給を行う「川崎未来エナジー株式会社」の設立など、再生可能エネルギーの地産地消を推進する具体的なプロジェクトが紹介されました。

川崎市が発行するグリーンボンドは、環境配慮型事業に限定して資金を調達する債券であり、廃棄物発電やカーボンニュートラルポートの形成などに活用されています。佐藤氏は「川崎市のグリーンボンドは1万円から購入でき、市民も投資を通じて脱炭素社会づくりに参加できます」と説明し、身近なESG投資としての意義を強調しました。

講義の最後には、香月氏と佐藤氏、本学学生を交えてパネルディスカッションを実施。学生から「ESG債を発行する際に苦労した点はありますか」と質問があり、川崎市の佐藤氏は「投資家に市の取組を理解してもらうための情報発信や、新しい投資家層との信頼関係づくりに苦労しました」と回答しました。みずほ証券株式会社の香月氏は「証券会社の立場からすると苦労ではなくチャレンジです。グリーンボンド市場はまだ新しく、試行錯誤を重ねながら仕組みを作り上げてきました」と話しました。

その後みずほ証券株式会社と川崎市、それぞれの働き方やDX・ダイバーシティ推進の現状についても紹介し、学生たちは行政と金融の現場で進む変化を実感していました。

社会課題の解決は行政だけではなく、金融・企業・市民との連携によって進められます。今回の講義はその連携の実例を学ぶ貴重な場であり、学生たちにとって公共と民間の協働が生み出す新しい行政のあり方に理解を深める機会となりました。

今後も関東学院大学は社会の最前線で働く人を招き、社会課題の解決に向けた学びを推進していきます。

トピックスについての

お問い合わせ

関東学院大学 広報課

住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL:045-786-7049

FAX:045-786-7862

お問い合わせはこちら