9月9日(火)、横浜・金沢八景キャンパスにおいて、防災・減災・復興学研究所の研究会が開催されました。

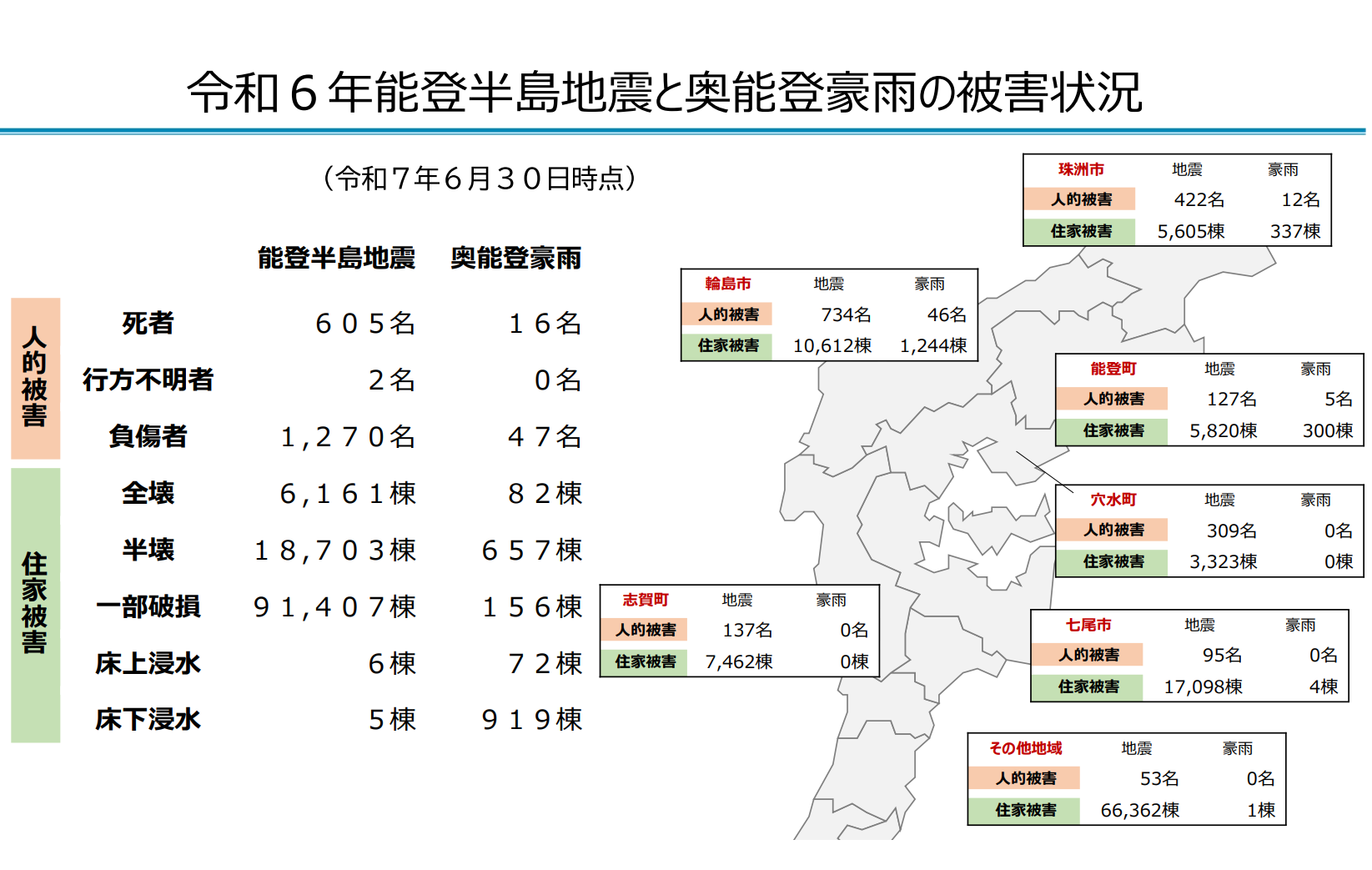

石川県能登官民連携復興センターの杉本拓哉氏をお招きし、「能登の被災状況と創造的復興」と題して被災当時の状況と、そこからの復旧・復興の様子についてお話頂きました。令和6年1月1日、石川県能登半島を中心に甚大な被害をもたらした令和6年能登半島地震。そして、同年9月21日、奥能登に再び大規模な被害をもたらした令和6年奥能登豪雨。最大震度7の地震は、奥能登を中心に土砂崩れ、津波、海岸隆起、液状化、家屋倒壊、火災を引き起こし、甚大かつ広範囲な被害を及ぼしました。そして地震で被災した地域に追い打ちをかけるように、9月21日に記録的な大雨による甚大な豪雨被害が発生。地震で弱くなった地盤をさらに崩壊させ、河川の氾濫や土砂崩れが多発。仮設住宅の浸水被害なども引き起こし、複合的な災害となりました。

石川県では、復旧・復興に向けて「創造的復興プラン」を策定。①教訓を踏まえた災害に強い地域づくり②能登の特色ある生業の再建③暮らしとコミュニティの再建④誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくりの4つの柱を掲げ、創造的復興リーディングプロジェクトとして様々な施策に取組んでいます。復興プロセスを活かした関係人口の拡大や、新たな視点に立ったインフラの強靭化などにむけた取り組みを進めています。杉本氏は「災害により、失われたものもあれば、新たに生まれたものもあり、新しい力や関係が生まれ想像力が生まれるのも被災地。それが最後のチャンスです」と話しました。本研究会には、本学教員をはじめ行政機関や企業の方も参加し、災害時の地域での協力体制についての意見交換もなされました。

10月31日(金)には、能登半島被災地視察ツアーが実施され、地震時に防災拠点となったのと里山空港に隣接する奥能登行政センター⇒見附島(地盤沈下エリア)⇒すずなり食堂(被災店舗が共同で経営する仮設飲食店)⇒輪島市町野町中心部(豪雨災害エリア)⇒一般社団法人現代集落⇒土砂崩れにより寸断された道路や隆起か所に通した道路を経由して世界農業遺産“能登の里山里海”白米千枚田⇒輪島朝市通り(火災エリア)⇒黒島地区および黒島漁港(3m以上の隆起、砂浜が200m広がったエリア)の現場を視察しました。奥能登行政センターでは、職員の方から震災時の、のと里山空港の状況をお話頂きました。地震発生時にのと里山空港には搭乗予定者や出迎え者など約200名がターミナルビル内におり、その後の交通渋滞に巻き込まれた車や近隣住民など避難者が約600名にまでなったそうです。のと里山空港は2021年に「防災道の駅」に選定されており、幸いにも、水・食料・毛布などの備蓄がされていました。発災時には多くの避難者を受入れるとともに、支援物資や2次避難者の搬送拠点としての機能や、自衛隊等の復旧支援機関の活動拠点として活用されました。ターミナルビルや隣接する行政センターでは多数の箇所で壁の剥離やクラックが発生し、一部は今もなお修理されないままとなっており、震災時の様子を窺い知ることができます。

その後訪れた珠洲市の見附島は、島の形を軍艦に見立て軍艦島の別名でも呼ばれ能登地方のシンボルとして多くの観光客が訪れていましたが、地震によって島は崩れ落ち、対岸の長い砂浜は地盤沈下により消滅。津波による被害に見舞われた地域では、かつては住宅が立ち並んでいた街並みは現在では更地が広がり、いまだ復興が手つかずの様子がみられました。

島の一部が崩落し島頂部にあった草木も枯れ白骨化が進行している

足元の岸壁は地震発生前は長く続く砂浜だった

津波によって流されたかつての住宅街

今回の視察では、珠洲市真浦地区にてマイクログリッド、自給自足の取り組みを進める一般社団法人現代集落の林俊伍氏より、その活動の内容について紹介いただく機会がありました。現代集落では震災前から“地域資源の循環型社会”の実験を行っていました。「限界集落を現代集落へ」をキャッチフレーズに、集落内で生産と消費のバランスがとれる暮らしを目指して活動していましたが、そんな中、震災、豪雨被害を経験し、インフラの地域循環の必要性を大きく意識したといいます。地震によるインフラの寸断、集落の孤立を受け、現在はエネルギーを自給自足する集落モデルの構築に取組んでいます。山水を生活用水として利用するための濾過装置を設置したり、太陽光発電とバッテリーを使用して電力を供給するモデルルームを開設し、その取り組みをPRしています。石川県の創造的復興プランでは、災害に強い地域づくりの一環として、大きな供給網に依存しない集落のオフグリッド化を推進しており、現代集落の取り組みには大きな期待が寄せられています。林氏は「日本には災害時に孤立する可能性のある集落が多くあります。それぞれの集落でエネルギーを自給自足するには、すべての地域で同じやり方は通用しません。真浦での取り組みをひとつのモデルとして、多くの人にインフラのあり方を考えてもらえれば」と話しました。

世界農業遺産として認定されている「能登の里山里海」の代表的な風景である白米千枚田は、地震とそれに続く豪雨によって二重被災しました。地震で亀裂が入るなどの被害を受け、復旧作業が進められていましたが、その後に発生した豪雨で地滑りや土砂の流入といった新たな被害が発生しました。それでもかつての風景を取り戻すべく、地域住民やボランティアの活動により、2025年には約250枚の田んぼで田植えが行われるなど、復興に向けて復旧作業と米作りが続けられています。

今回の視察には、所属学部や専門領域の垣根を越えて、5学部から9名の本学教員が参加し、それぞれの研究分野においての復興への関わり方や、今後の連携の可能性を探りました。今後も関東学院大学は、専門的な知見や幅広いネットワークを通じて、復興と地域創生に向けた多くの課題に取り組んでいきます。

※「関東学院大学 防災・減災・復興学研究所」

大規模災害から生命や財産、そして豊かな社会を守るためには、防災技術の更なる発展に加え、社会や人からのアプローチも重要です。防災技術と地域社会との連携や、他分野との協調・協働によって多くの視点が加わることで、人や社会の幸福に繋がる防災・減災・復興が実現できると考え「関東学院大学 防災・減災・復興学研究所」は設立されました。同研究所では、①未来を護るための研究、②学部を横断し取組む、③企業・自治体との連携、の3つを主軸として活動しています。

トピックスについての

お問い合わせ

関東学院大学 広報課

住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL:045-786-7049

FAX:045-786-7862

お問い合わせフォームはこちら