10月20日(月)、横浜・関内キャンパス テンネー記念ホールにて「ヨコハマから未来へ。」を開催しました。今回のテーマは生誕100年を迎えた「三島由紀夫」。ゲストに演出家の宮本 亞門氏、作家で元外交官の佐藤 優氏を迎え、長年三島由紀夫研究を行ってきた国際文化学部 富岡 幸一郎教授と、日本が世界に誇る三島作品を例に“文学”と“戯曲”にフォーカスし、三島由紀夫について語りました。

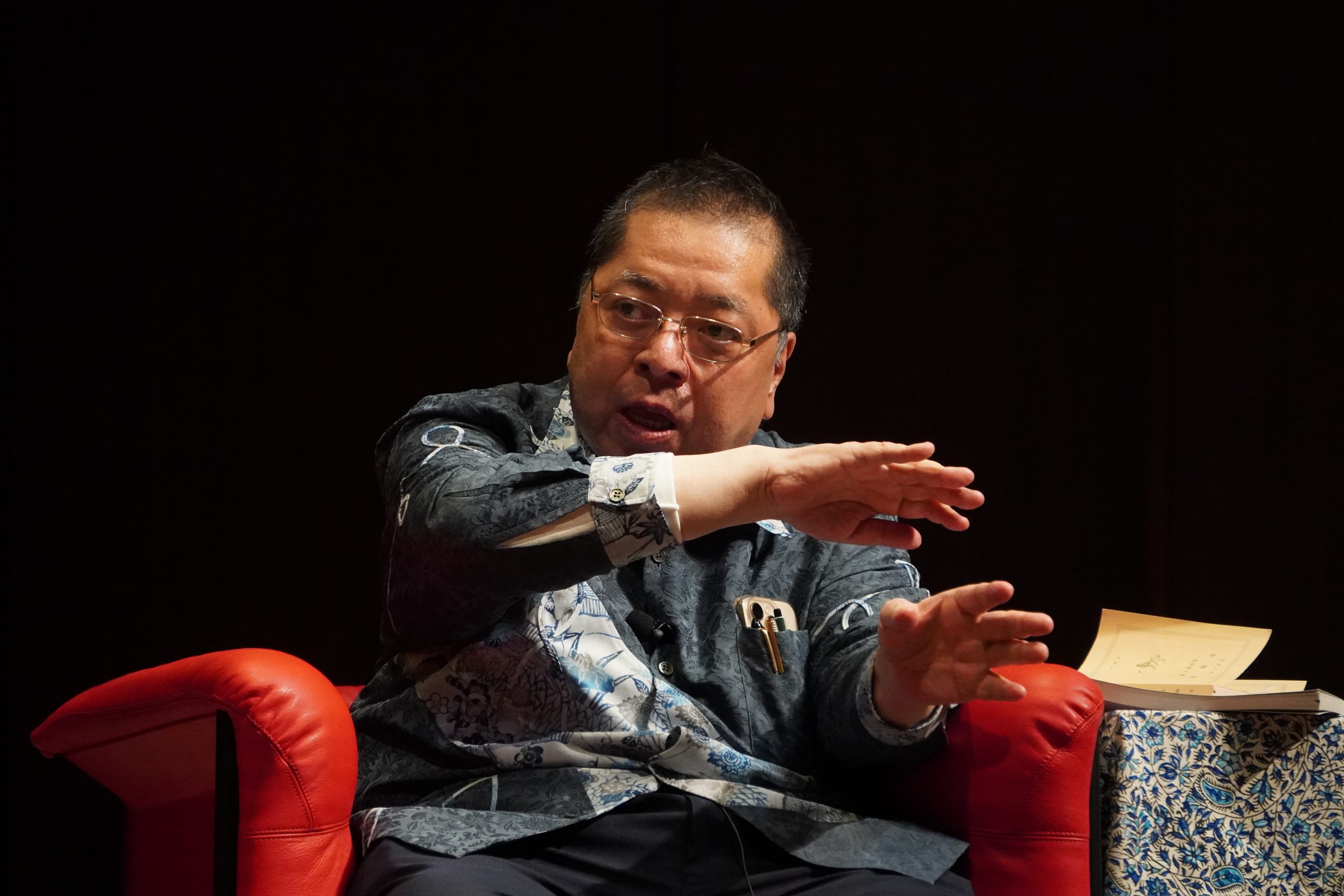

宮本亞門氏

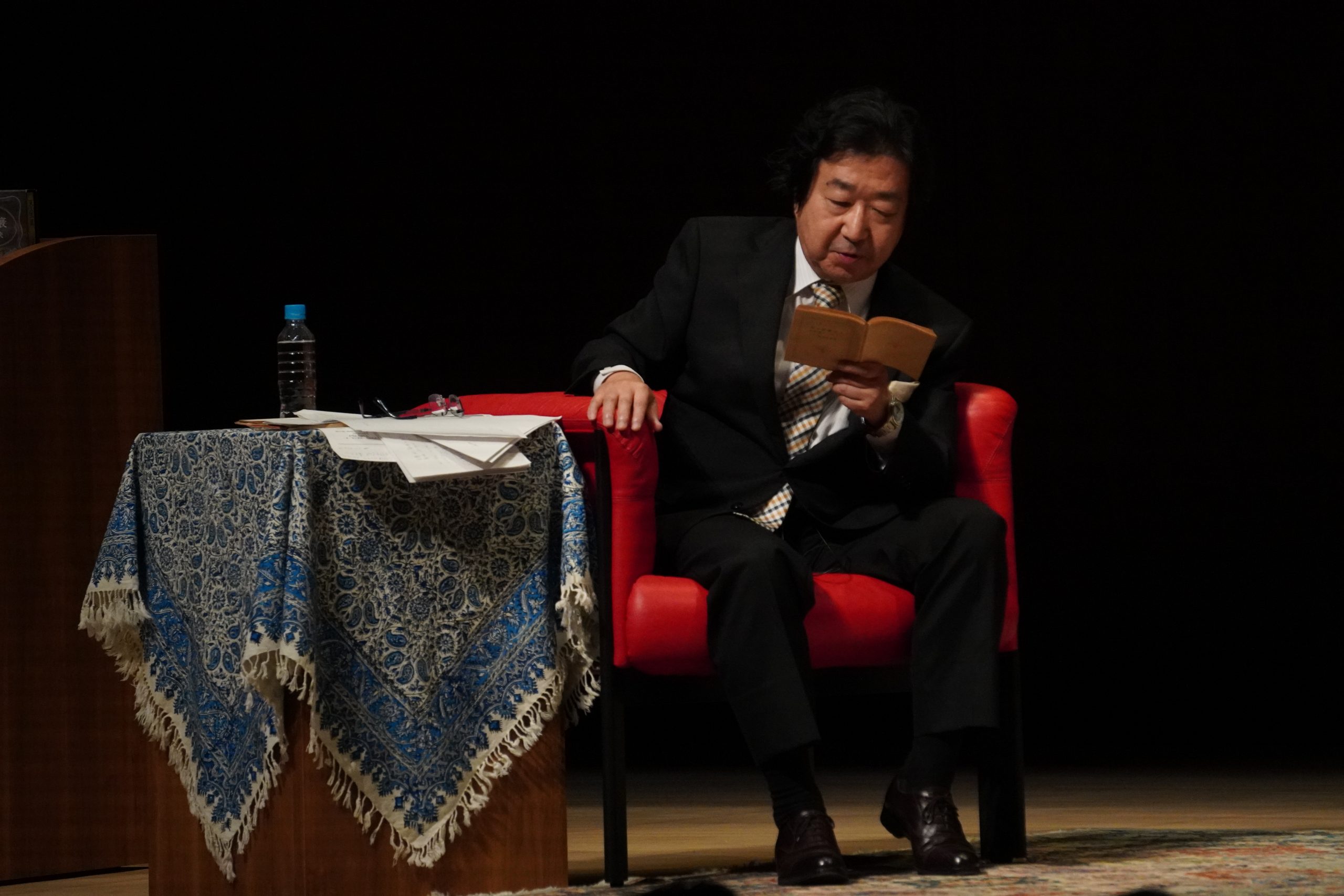

佐藤優氏

三島の代表作である小説「金閣寺」は、数多くの言語に翻訳され、世界中でファンを獲得しています。宮本氏は、2011年に当時芸術監督を務めていたKAAT神奈川芸術劇場(横浜市中区)のこけら落とし公演として、同作品の舞台演出を手がけています。また、その公演の反響が良かったことから、ニューヨークでの海外公演も決定し、その後宮本氏が三島作品を数々手がけるきっかけとなりました。なぜ、それほどまでに三島作品は海外でも評価されるのか。

その要因の一つとして佐藤氏は、「金閣寺」はキリスト教的捉え方ができるからではないかと話します。さらに、宮本氏が舞台演出を担当し、2026年1月より上演が予定されている三島作品の「サド侯爵夫人」を例に、三島の作品には肉体と精神で人間を捉える二元論的視点が盛り込まれているのではないかと意見を交わしました。また、三島の死にも触れ、佐藤氏と富岡教授は、キリスト教では命は神から貸与されているものであり、自己利益のために命を捨てることは容認されないと説明。しかし、三島は二元論的思考を自らの死をもって体現したかったのではないかと推察し、その思想が自決前日に完成した三島の遺作「豊饒の海」からも読み取れると紹介するなど、世界中で評価される三島作品の理由を探るべく様々な視点から議論を交わしました。

55年前の11月25日に日本中が衝撃を受けた三島事件。現代にわたり受け継がれる三島作品は、今後どのように私たちに影響をもたらすのか。3名はそれぞれの立場で三島について考えを巡らせ続けていることに対し「三島の呪縛かもしれない」とユーモアを交えて締めくくり、シンポジウムは幕を閉じました。

また、当日は横浜・関内キャンパス デジタル図書室にてシンポジウム連動展示「三島由紀夫作品から日本を考える」を実施。三島由紀夫の著作やシンポジウム登壇者の著作を紹介し、シンポジウム開演前に立ち寄る来場者が見受けられました。

関東学院大学は、今後もみなさまへお楽しみいただけるシンポジウムや展示を企画していきます。

トピックスについての

お問い合わせ

関東学院大学 広報課

住所 〒236-8501 横浜市金沢区六浦東1-50-1

TEL:045-786-7049

FAX:045-786-7862

お問い合わせフォームはこちら