研究報

Research Expectations

F-lab.2026

研究報

Research Expectations

F-lab.2026

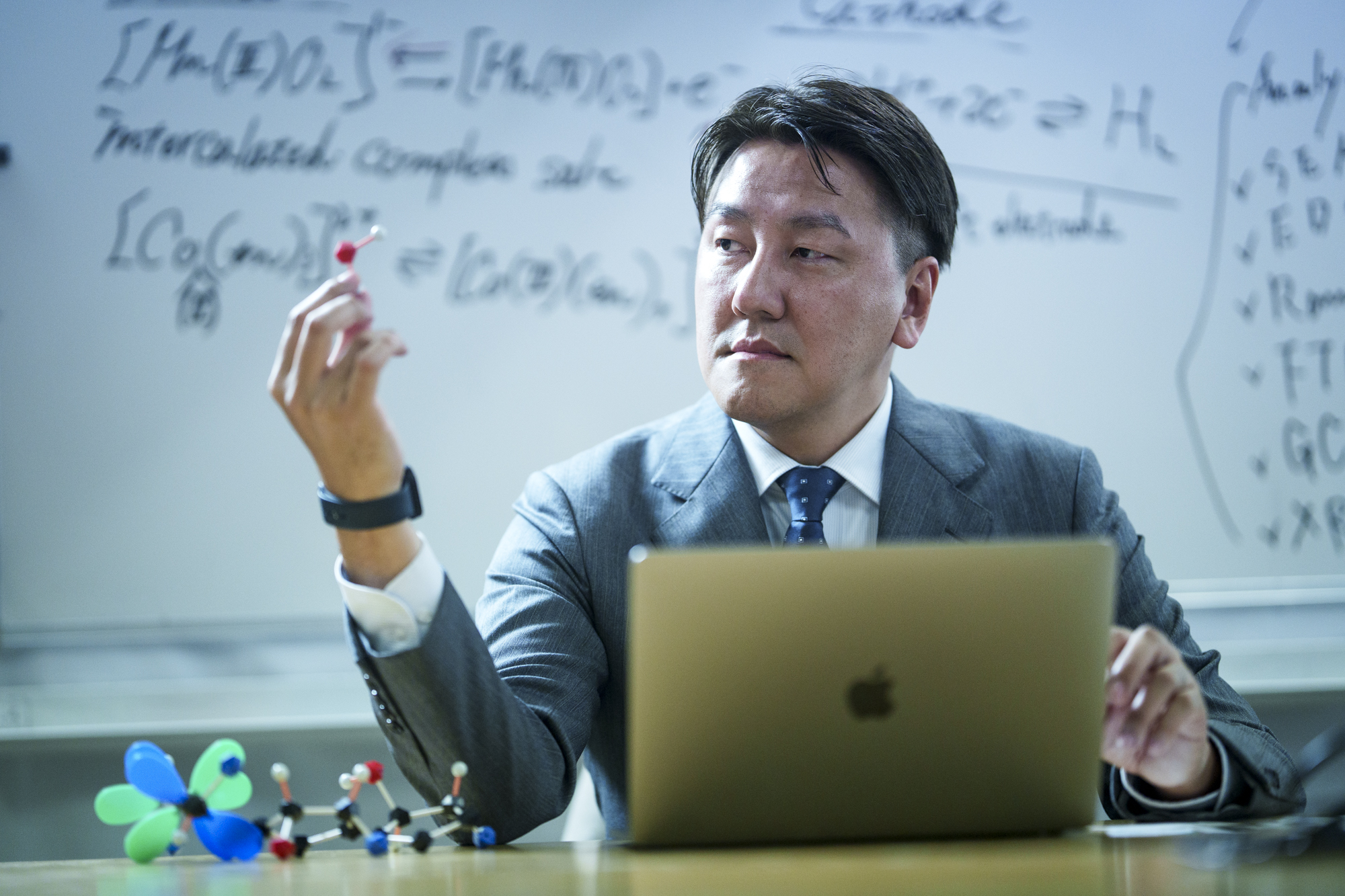

友野 和哲 TOMONO Kazuaki

理工学部 応用化学コース 准教授

電気化学 無機分析化学

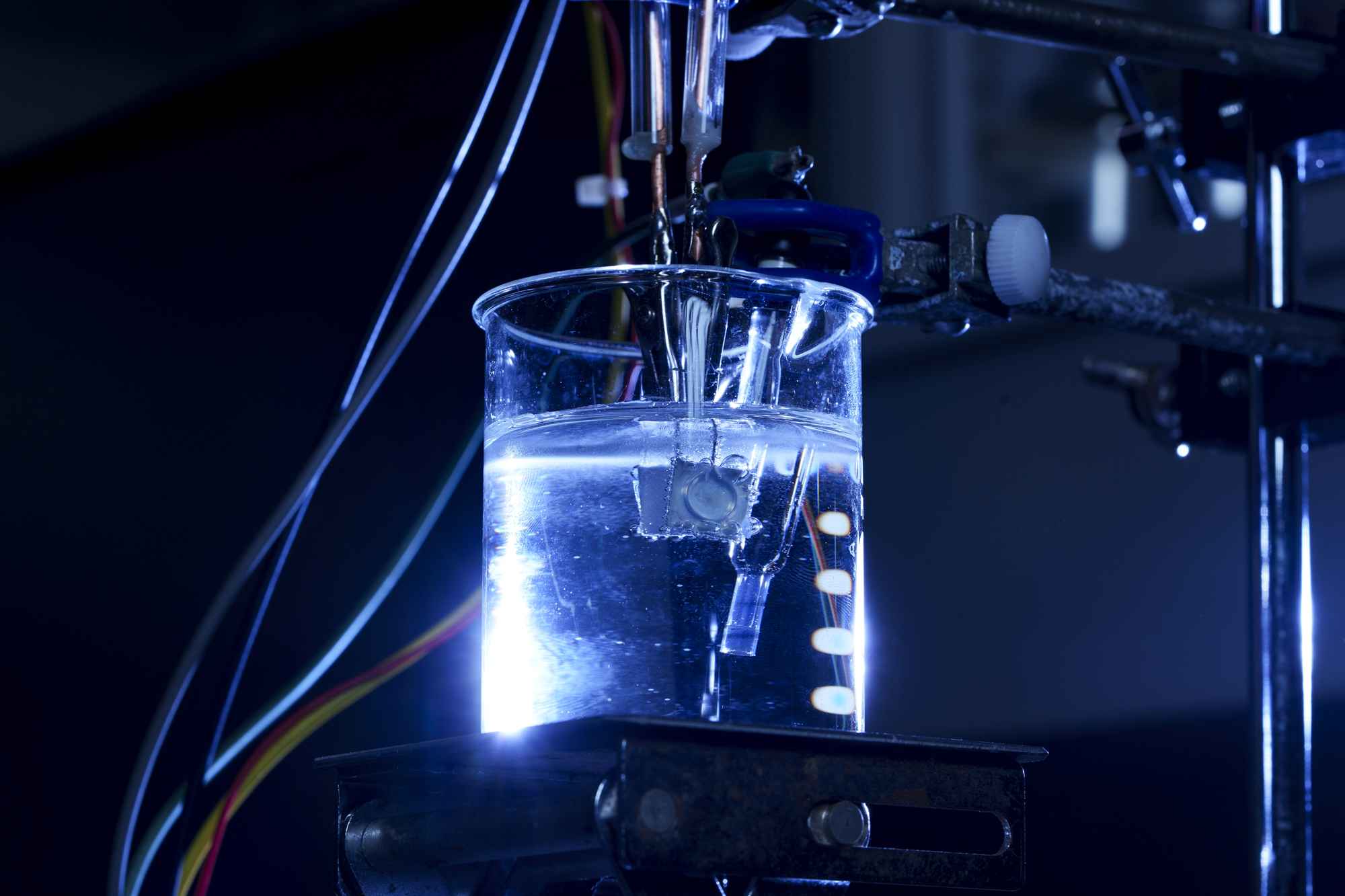

時代はカーボンニュートラル社会の実現に向けて大きく動き出している。なかでも注目を集める技術のひとつが「水素エネルギー」だ。水素と酸素の反応によって電気を生み出す燃料電池は、持続可能なエネルギー社会の実現を支える先進技術として再評価されている。ここで気になるのが原料となる水素をどこから調達するか……。水素は、天然ガスと水蒸気を高温で反応させて得る方法が最も低コストだと言われている。しかし、水素を得るために化石燃料を使うのでは本末転倒だ。そこで研究者たちが力を入れるのが「グリーン水素」の開発。これは、自然エネルギーを利用して得られる水素のことで、具体的には太陽光や風力などの自然エネルギーを電源として、水を電気分解して水素を得る方法を指す。

カーボンニュートラルの思想と親和性の高いグリーン水素だが、現状では投入するエネルギーに対して、水素の回収率が低いという課題を抱えている。そこで、関東学院大学理工学部応用化学コースの友野和哲准教授は、より少ないエネルギーで、水素を発生させる仕組みの開発に力を入れている。基盤となるのは、「層状マンガン酸化物」を用いた機能性材料だ。

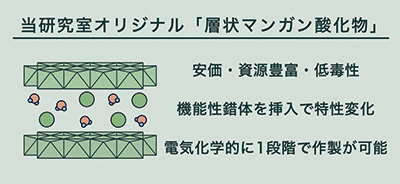

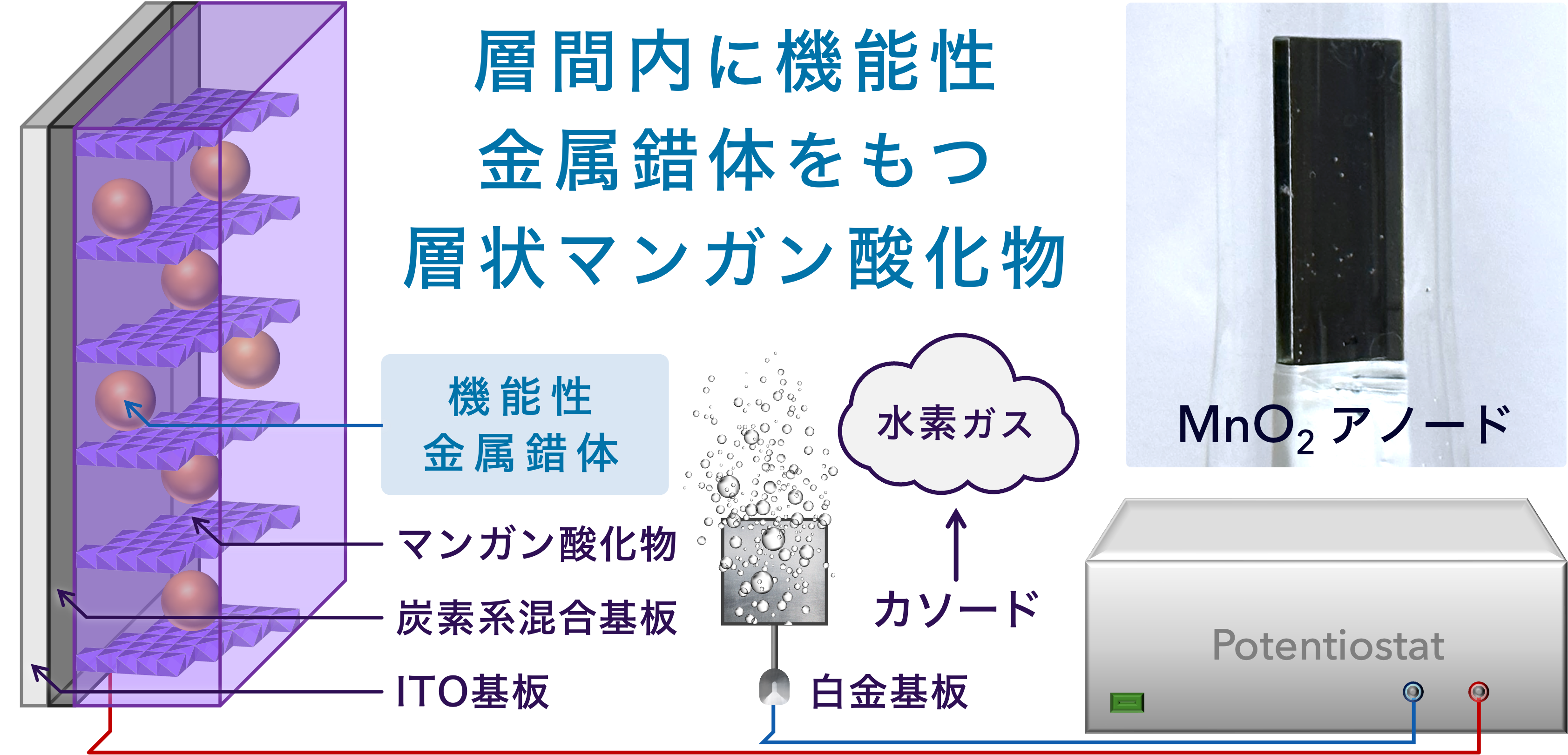

「層状マンガン酸化物(MnO2)は、層の間に機能性物質を挿入し、層状化合物と層間イオンの性質を併せもつ材料を創ることで、理想とする特性を付与することができます。例えば、ハンバーガーも挟む具材によって味が変わりますよね? 同様に私の研究室では、層状マンガン酸化物にさまざまな金属錯体を挟んで、機能性材料の開発に取り組んできました。この研究の過程で、効率よく水素ガスを回収する仕組みを発見したのです」

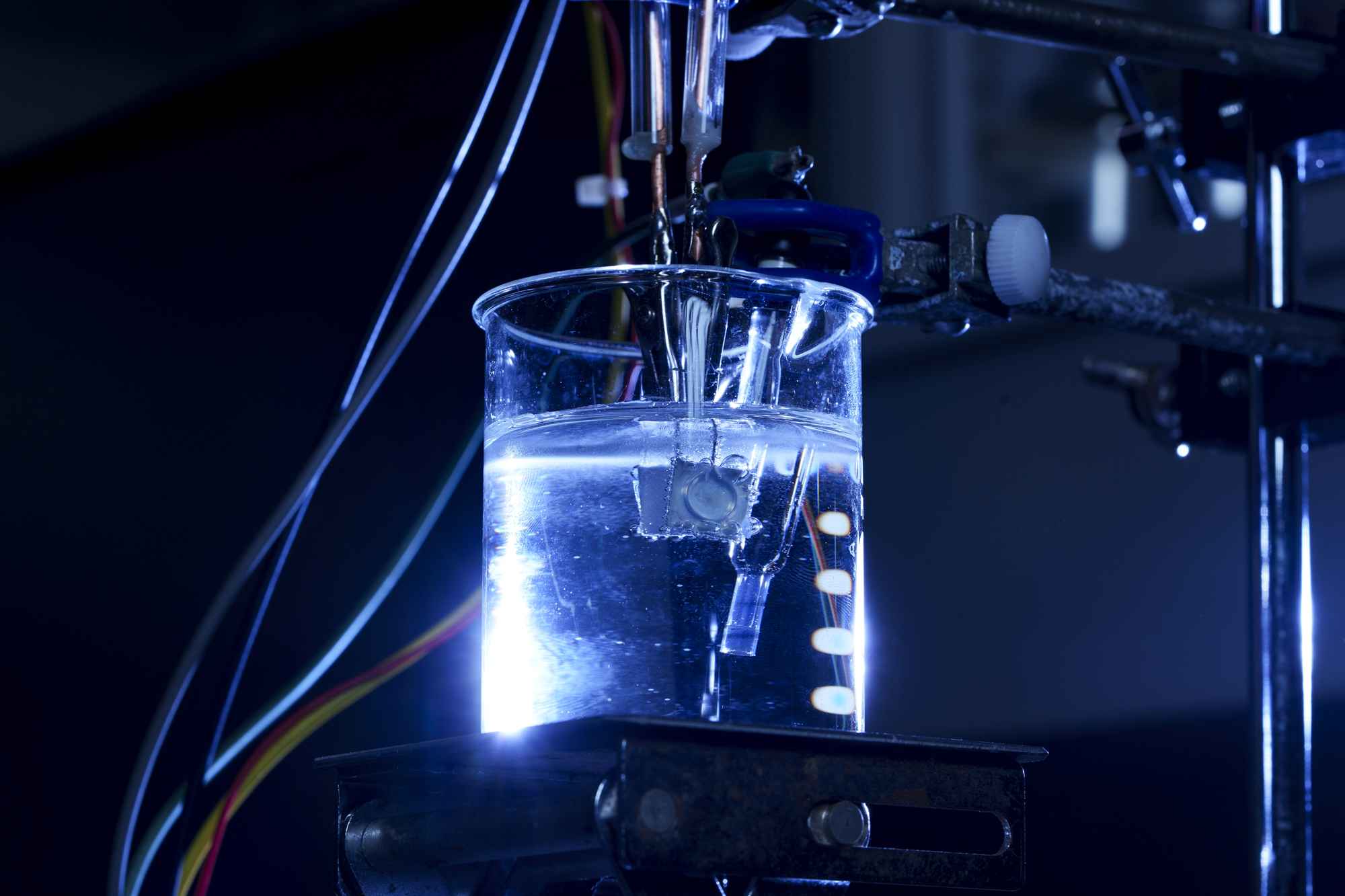

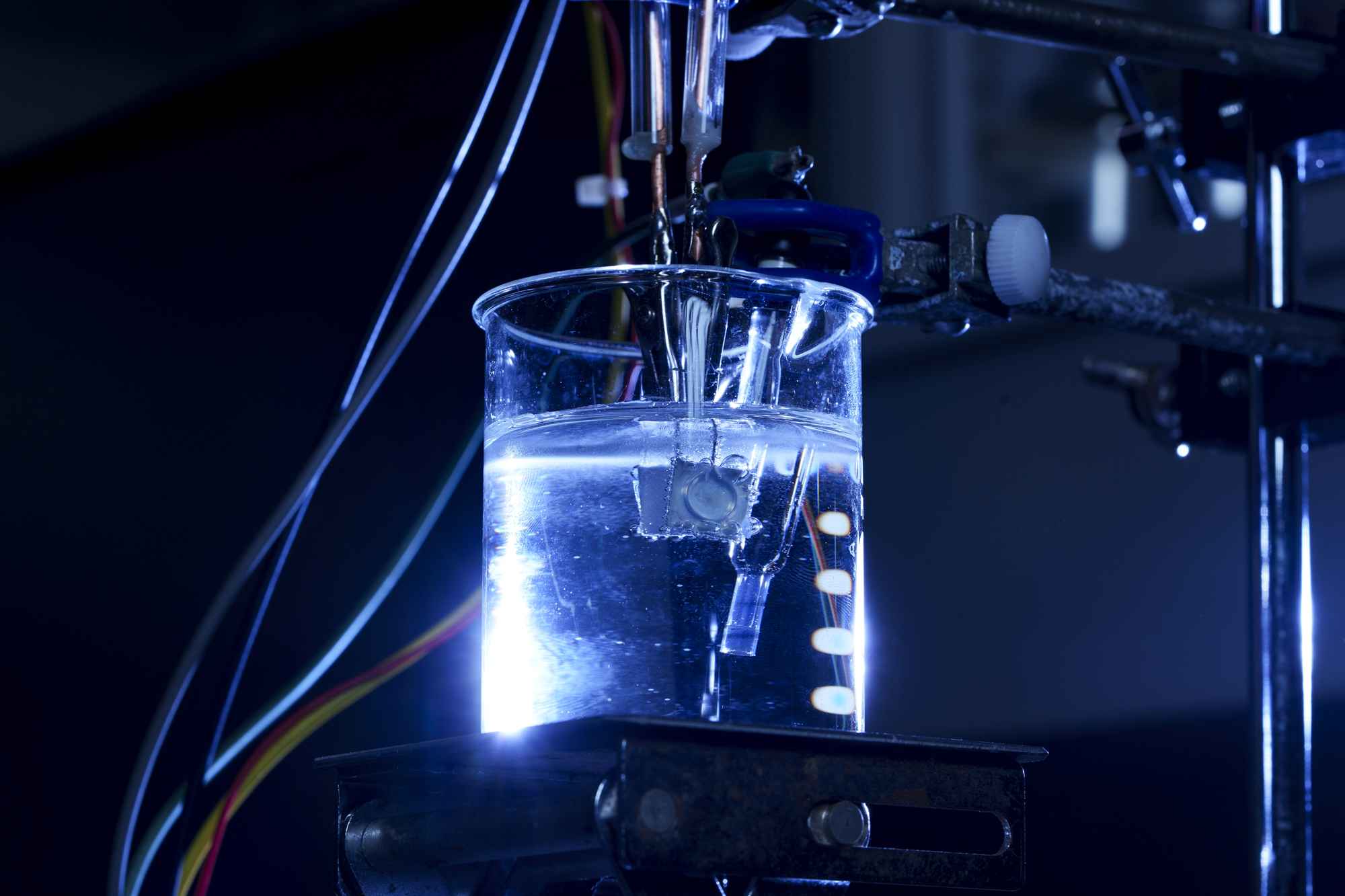

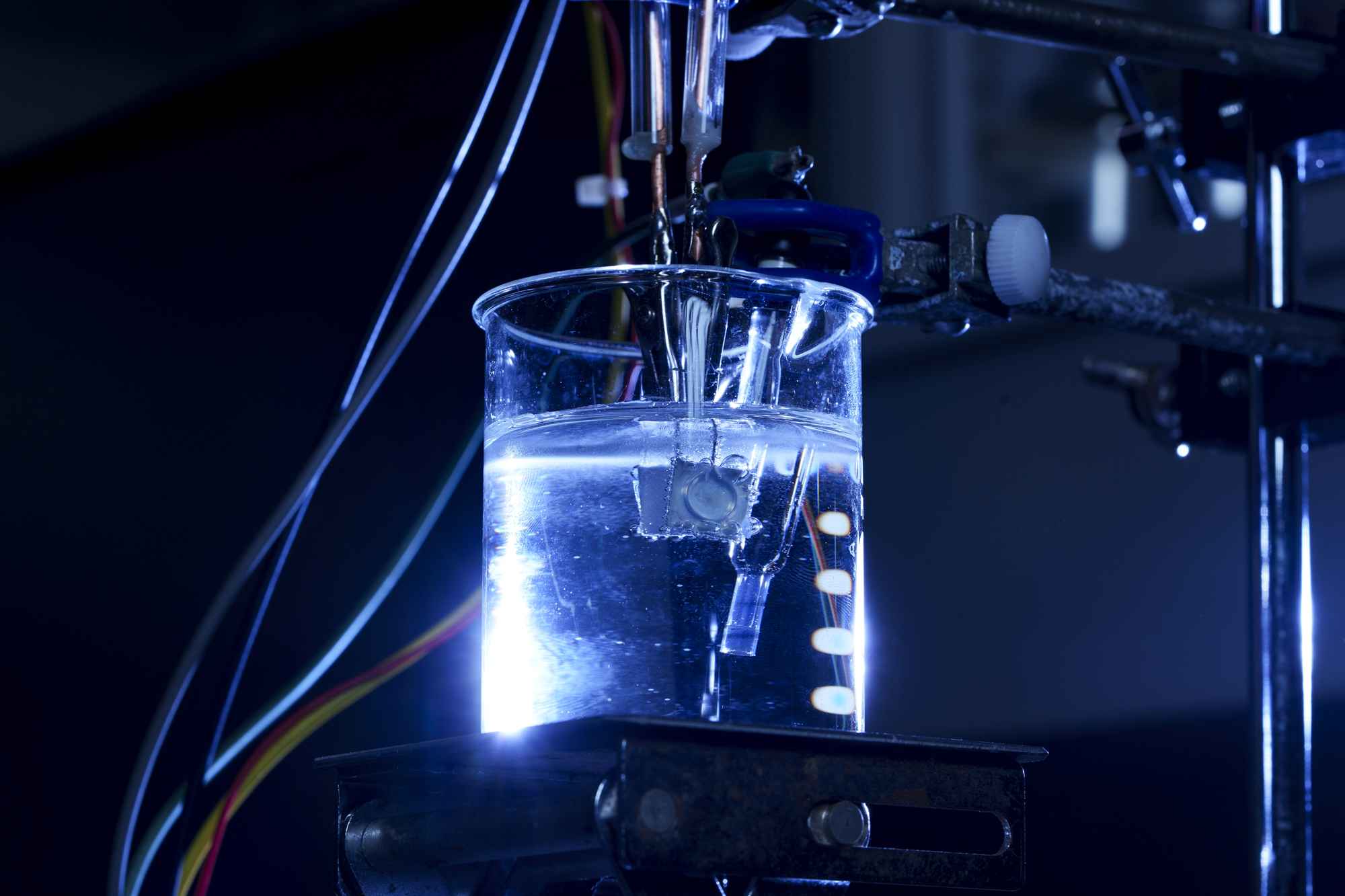

金属錯体とは、金属イオンを中心に、有機化合物や無機イオンなどの配位子が結合した化合物のことである。層状マンガン酸化物の層の間にコバルト系の金属錯体を挿入し、従来よりも低エネルギーで水を電気分解し、水素を発生させることに成功した。さらに、この材料に光を当てると、水素の生成量が大きく向上することも確認されている。

「層状マンガン酸化物」の概念図。ハンバーガー状の構造をしているのがわかる

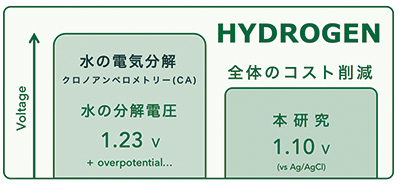

水電解の理論分解電圧が+1.23V (過電圧を含めると1.6~2.0V)なのに対して、+1.10V(過電圧含む)という低電位で水素ガスの回収ができる

友野准教授は当初、層状マンガン酸化物を用いて、発電と充電が同時にできる「キャパシタ材料」の開発に取り組んでいた。

「水素生成で利用した層状マンガン酸化物は、もともとキャパシタ材料として開発しました。さまざまな条件で電気化学的な性能を調べていたところ、両極板からガスが発生していることに気づきました。そこで実験条件を詳しく見直し、特に対極から発生したガスについてガスクロマトグラフィーで分析を行った結果、水素ガスであることが確認されました。つまり、キャパシタ材料開発の実験の失敗から、新たなグリーン水素生成の可能性を拾い上げたのです」

水電解の理論分解電圧が+1.23Vなのに対し、この研究では+1.10Vという低電位で水素ガスを回収できることが明らかになった。今後は、層状マンガン酸化物に挿入する金属錯体の種類を系統的に変えながら、詳細な反応メカニズムの解明と水素生成量の増加やさらに低いエネルギーでの水素生成を目指すという。

友野准教授にとって、層状マンガン酸化物を使った機能性薄膜研究の面白さは、何を挟むかによって、誰でも世界初の機能性材料を開発できる可能性があること。この研究室からエネルギー問題を解決する新たなデバイスが生まれる可能性もあるのだ。

「日本の炭素排出量は世界と比較すると圧倒的に少ないです。それでも研究者としては目の前に課題がある以上、炭素循環社会の実現に向けて取り組んでいきたいと思っています。理工学部には、バイオ燃料の研究を行っている教員がいるので、共同研究でバイオ電池の開発も進める計画です。発電や蓄電を効率よく行える新たなエネルギーデバイスを応用化学の分野からつくり出したいと思っています」

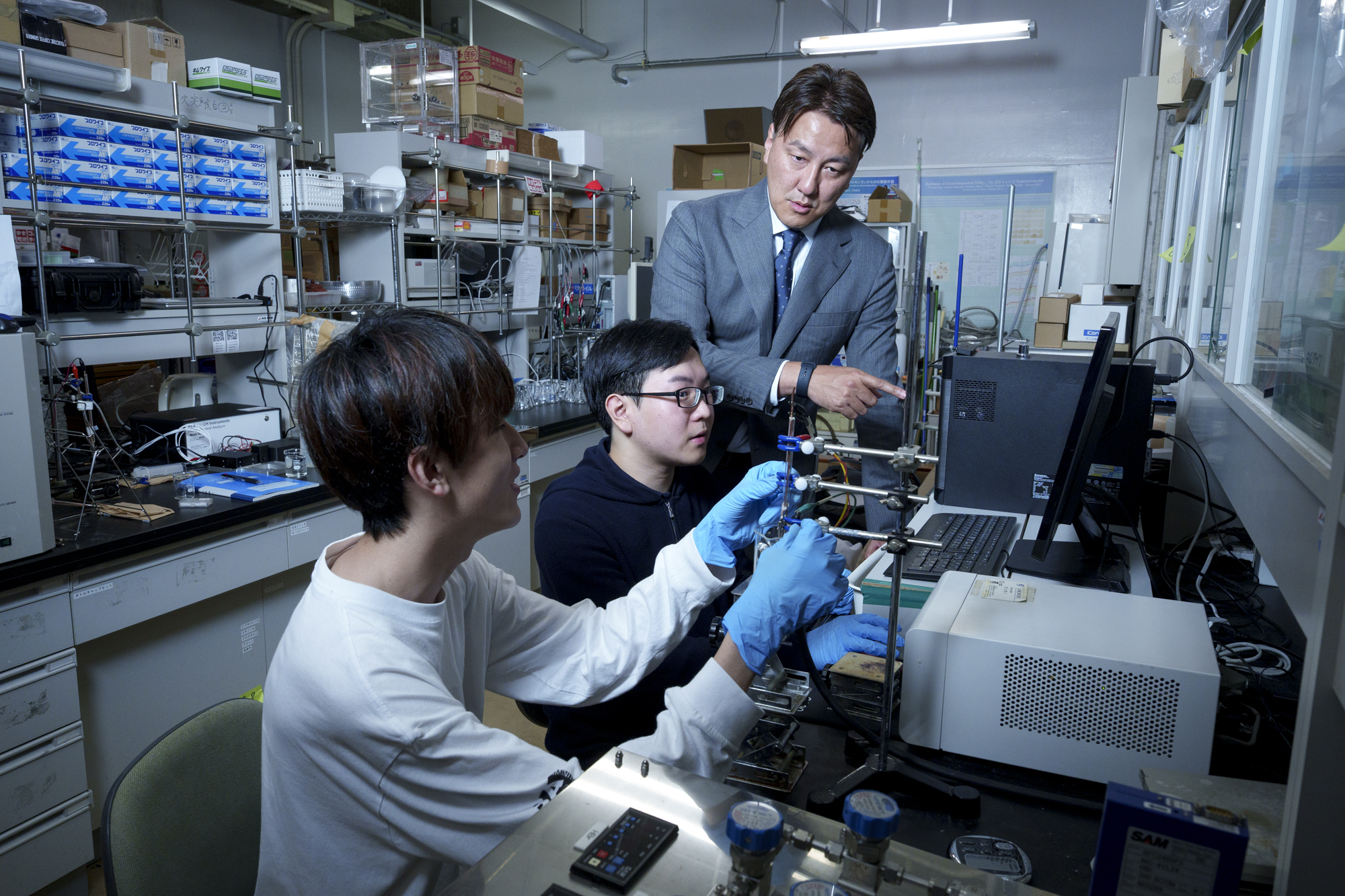

世界初の発見に挑む研究室の学生たち。友野准教授の指導にも力が入る

「層状マンガン酸化物」を用いた水素ガス回収の模式図(R.Sasaki,R.Okiguchi,A.Senuma,K.Tomono,DaltonTransactions,

2025,DOI:10.1039/D5DT01069A)

転載元:【研究で選ぶ大学進学情報「F-Lab.2026」】

©️2025 アローコーポレーション