研究報

Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ

研究報

Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ

新家 弘也 ARAIE HIROYA

理工学部 理工学科 生命学系 専任講師

学位:博士(理学)

専門分野:植物代謝生理学

植物プランクトンに「重イオンビーム」という放射線の一種を照射し、突然変異を生み出していく。こうした実験の積み重ねにより、いつしか環境にやさしい“バイオ燃料”ができるかもしれない ― ―。そんな研究を行っているのが、理工学部生命科学コースの新家弘也専任講師です。

新家が研究対象にしているのは、植物プランクトンである「微細藻類」。その中でも、ハプト藻について分析しています。あまり聞いたことのないハプト藻ですが、海や湖などにたくさん生息しているとのこと。

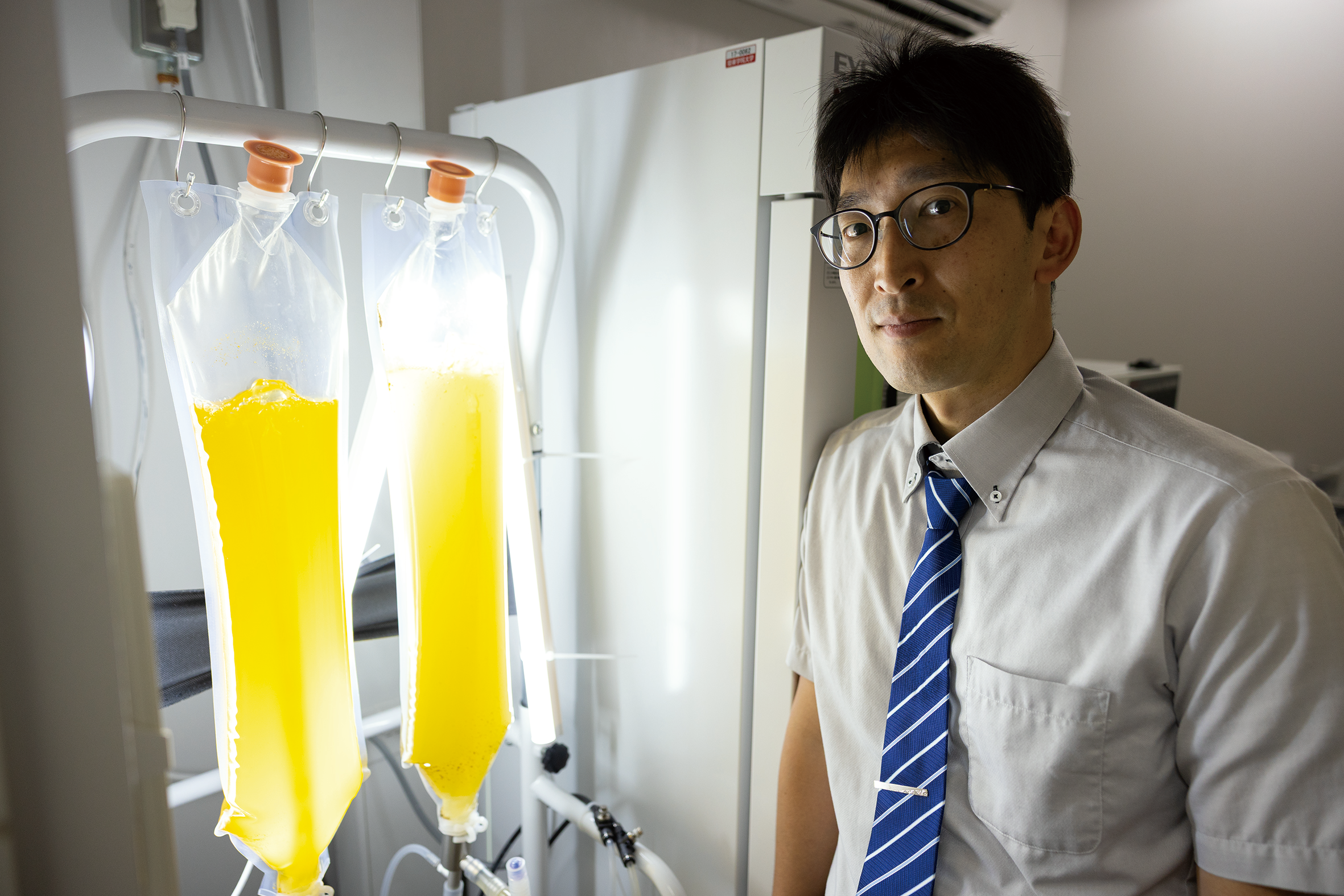

「私が特に注目しているのは、5種のハプト藻で合成することが知られているアルケノンという脂質。これを燃料として活用する方法を模索しています。植物プランクトンは光合成によってCO2を吸収していますから、実現すれば環境にやさしいバイオ燃料になります」

石油やガソリンなどは、炭素と水素からできた「炭化水素」にあたります。アルケノンは炭素、水素、酸素を含んでおり、酸素の部分を取り除けば炭化水素に。なおかつ炭素と水素の量も多く、「燃えやすい構造」だと言います。燃料としてすぐれている可能性があるのです。

現在取り組んでいるのは、ハプト藻からより多くのアルケノンを作るための研究。燃料として実用可能にするには、たくさんの量が必要だからです。そこで行っている1つの実験が、ハプト藻に放射線を当ててミュータント(突然変異の株)をいくつも生み出すこと。その中でもし、アルケノンをより多く合成する株が見つかれば、その遺伝子を調べて今後のヒントにするのです。

「放射線を当てると遺伝子が壊れ、修復しようとします。この時、最初の壊れ方が激しければ激しいほど、修復の際にエラーが出て、大規模な遺伝子の欠失や染色体再編成などが誘発されるのです。ハプト藻の遺伝子は

まだ解明できていないことがたくさんあります。この手法でアルケノンを多く作る変異がわかれば、今度はあらかじめその変異を再現したハプト藻を培養するなど、より大量に生成できる方法を考えられるようになります」

ここで新家が活用しているのが、重イオンビームという放射線。照射したときの遺伝子の破壊が大きく、その後にいろいろなパターンのミュータントが生まれやすいのだとか。「遺伝子が変異する幅が広く、実験のツールとしてとても優秀ですね」と伝えます。

現在、アルケノンを合成できる微細藻類は、海水と汽水域(川の河口など、海水と淡水が混じり合う水域)でしか見つかっていません。しかし、湖などの淡水にもアルケノンは存在しており、どのように作られているのかまだわかっていない状態。それを解明できれば「新しいアルケノンの生成方法を考えられるかもしれません」。

なお、アルケノンを大量に生成できれば、燃 料としてだ けで なく、「プラスチックをはじめ、素材の原料として活用できるかもしれません」と、新家は語ります。もともとプラスチックは石油などから作られており、

その代わりになる未来も見据えているのです。

「そのほかに、ハプト藻の中には『円石藻』という、丸い殻のような構造で覆われた種類がいます。この殻は炭酸カルシウムでできており、その中にCO2を固定化することで環境に貢献できる可能性があるのです。今はこちらの研究も進めています」

1つ質問すると10の答えが返ってくるように、新家の微細藻類に対する探究心は尽きません。「少しでもその生態を解き明かしたいですし、微細藻類によってさまざまな試みができることを社会に発信していきたいです

ね」。あわせて、重イオンビームのような放射線を有効活用することで、生物などの研究が進むことも伝えていきたいと言います。

日々行う実験は、本当に地道なもの。しかし、そこから生まれるたくさんの発見があります。こうした積み重ねが、いつしか社会を支える技術になるかもしれません。

※本記事は2025年7月に作成したものです。