研究報

Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ

研究報

Research Expectations

特集:日々の生活を支えるインフラ

二宮 咲子 NINOMIYA SAKIKO

人間共生学部 共生デザイン学科 准教授

学位:修士(環境学)

専門分野:環境学 / デザイン学

私たちの暮らしと社会は、たくさんの「なくてはならないもの」に支えられています。たとえば、身の周りにあるさまざまな自然。それらと人との関わり。幅広い世代がいきいきと暮らし、助け合える環境――。しかしこれらは、放っておくと失われる危険があるのも事実。自然の減少はわかりやすい例でしょう。

その中で、こうした暮らしと社会を維持・発展させるための“仕組みづくり”を研究しているのが、人間共生学部の二宮咲子准教授です。

二宮がこの領域に進んだきっかけは、幼い頃に自然のなかで遊びながら育ったことでした。「私は都市近郊の新興住宅街で育ちましたが、いつも空き地や原っぱで遊んでいました」。しかし、都市開発の大きな波にのまれて、昨日まで 遊んでいた空き地は突然立ち入り禁止になり、あっという間に駐車場へ。シロツメクサの花を摘んで首飾りをつくっていた原っぱにも新しい住宅が次々と建っていきました。「遊び場だった身近な自然が失われていくことを実感したことは、自然そのものだけでなく、これらを守る仕組みや制度についての関心が芽生える原体験になったと思います」。

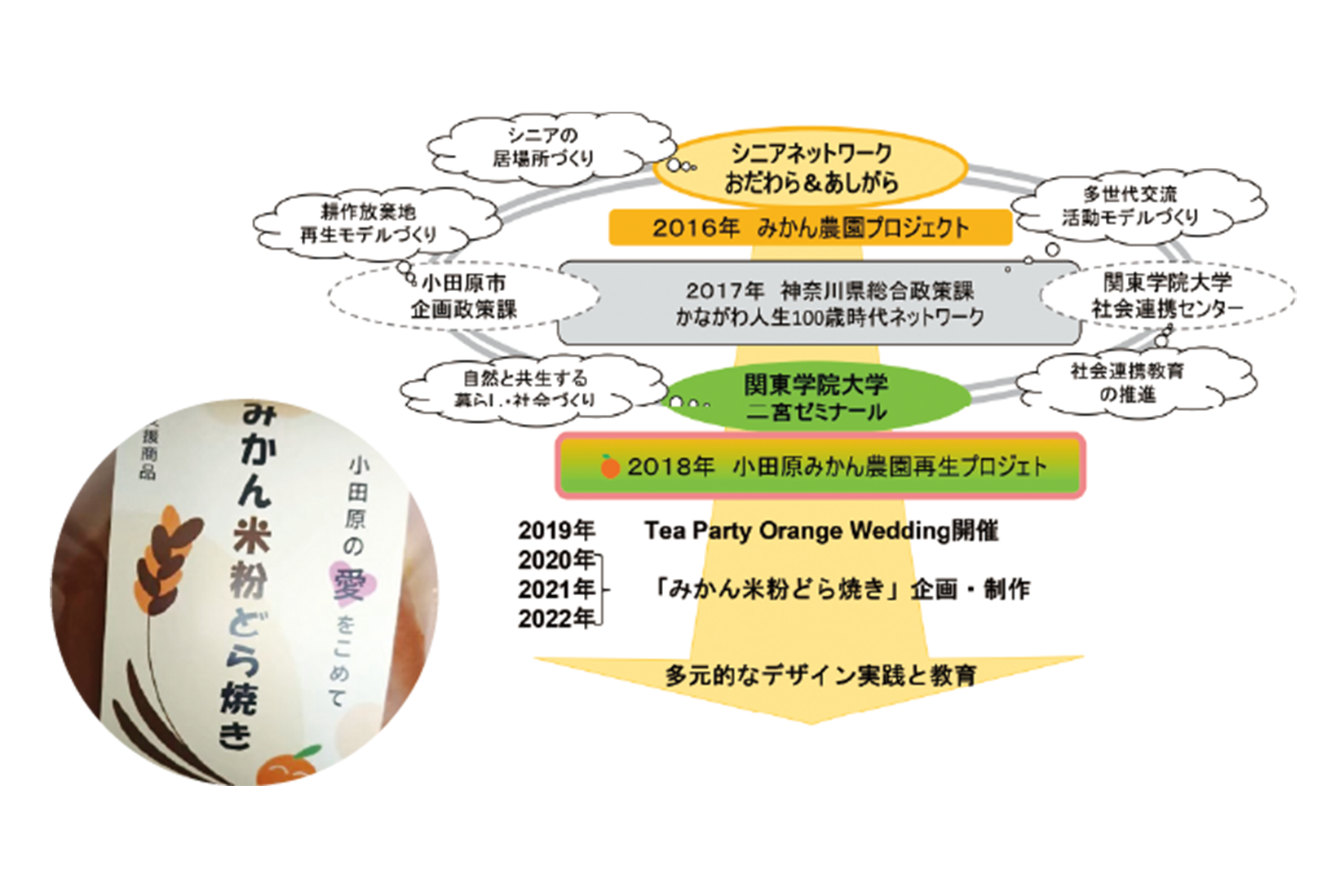

二宮が実践的に研究している“仕組みづくり”の1つが、小田原の新たな名産品「みかん米粉どら焼き」の企画プロデュースです。小田原市内で耕作されなくなり、荒れ果ててしまったみかん畑の再生を行う「シニアネットワークおだわら&あしがら(SNOA)」と、同じく小田原市内の耕作放棄田(耕作されなくなった田んぼ)を再生して米をつくる「志村屋米穀店」、そして小田原にある「和菓子うめぞの」をつなぎ、2018年より継続的に取り組んでいます。

その理由について二宮は「売れる商品を開発・販売するだけなら、専門の業者さんにお願いすればすぐに実現できたでしょう。しかし、私たちがつくりたい商品は、自然との共生や多世代の方が生き生きと暮らせる“仕組みづくり”と一体となった商品です。だからこそ、自分たちで小田原の米穀店や和菓子職人さんら協力者をひとりひとり探しだして、趣旨を理解したうえでご協力いただけるように交渉するなど、時間をかけて『みかん米粉どら焼き』を企画プロデュースしました」と話します。

ゼミの学生たちは、地域支援商品としての意義が伝わるようなパッケージのデザイン、リーフレット制作に取り組んでおり、「教育と研究と実践を一体で行うのが私のスタイルです」と、二宮は語ります。

上記のように、“仕組みづくり”と一体になった商品の企画プロデュースや教育・研究・実践を行うことは 、環境学の研究領域だけでなく、デザイン学の研究領域においても注目されています。経済効率性や機能性等の単一目的を追求する「一元的デザイン」ではなく、自然との共生や、人が協力し合う仕組み、シニアの方が生き生きと活動できる場所を維持するなど、複数の目的を同時に追い求めていく「多元的デザイン」が評価されています。

二宮が提唱する多元的デザインは、キャンパスに隣接する横浜南共済病院での「ハーブ香る憩いの芝生広場」づくりにも展開しています。横浜市から助成金を受け、地域の人々、病院の患者さんや子どもたちが安心して触 れられるよう、農薬や化学肥料を一 切使わない有機栽培による「ハーブガーデンづくり」に大学・病院・地域住民が協働し取り組んでいます。

当たり前のようにある身近な自然の価値には、なかなか気づきにくいものです。私たちの暮らしになくてはならないもの。だけど、放っておくと消えてしまうかもしれないもの。二宮は、これらを守り、未来につなぐ

ために、自然と共に生きる心豊かな暮らしと社会の“仕組みづくり”を研究しています。

※本記事は2025年7月に作成したものです。