研究報

Research Expectations

理工学部 研究ガイド vol.2

研究報

Research Expectations

理工学部 研究ガイド vol.2

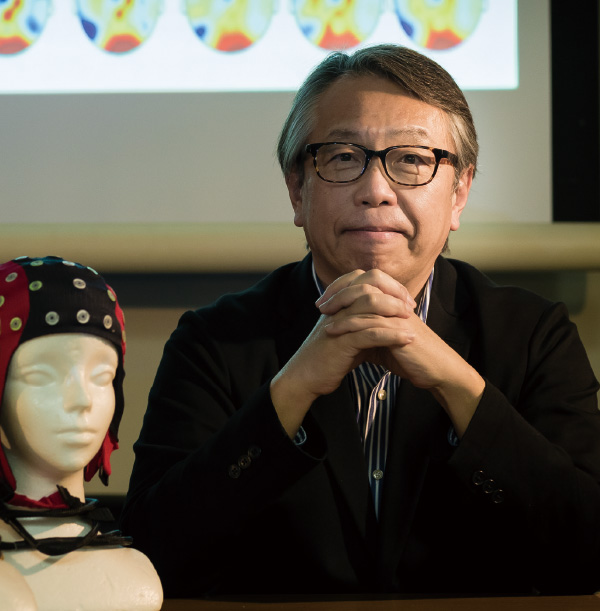

簑 弘幸 HIROYUKI MINO

理工学部 健康科学・テクノロジーコース 教授

早稲田大学大学院理工学研究科電気工学専攻修士課程修了。博士(工学)。順天堂大学、東邦大学、米国Case Western Reserve大学、米国Iowa大学、鈴鹿医療科学大学などを経て、現職。「生体データ解析」などの授業を担当。

「Society5.0」という言葉を聞いたことがあるだろうか? これは、内閣府が提唱する近未来像で、「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」を指している。

そのなかで、重要なキーワードのひとつが「デジタルヘルスケア」だ。これは、情報通信技術ICTを用いた健康管理技術のこと。健康科学・テクノロジーコースの簑弘幸教授は、生体信号をヘルスケアに応用する研究を幅広く行っている。

「スマートフォンと身体に身につけるバイオセンサーを用いて、脳波や心電図などの生体信号を計測し、これらのデータを人工知能に学習させ、日々の健康管理や疾患の早期発見を行うようなシステムを研究しています。私の専門は、生体信号の特徴抽出処理です。具体的には、脳波による精神神経疾患、心電図による心疾患の検出や経過観察のシステム開発に取り組んできました。生体信号を用いたデジタルヘルスケアがより身近になれば、誰もが自分の身体を“見える化”できます。どうしたら集中できるか、どうしたらより深く眠れるか……そうしたことも生体信号によって理解できるのです」

神経の計算モデルを用いて、簑教授は最近、医療技術の先端領域の研究に取り組んでいる。それが、疾患による脳神経の異常な状態を、電気、磁気、超音波などの刺激方法を使って正常に戻すための技術、ニューロモジュレーションの研究だ。その研究で取り組むべき課題は、適切な刺激波形を選定することであるという。そこで、神経の計算モデルをコンピュータ上に実装し、様々な刺激波形に対する神経の応答を観測する模擬実験を行って、適切な刺激波形を見出していくそうだ。

「パルス状の鋭く尖った刺激波形を微調整しながら投与すると脳神経を上手く操れるかも知れません。さらに、脳の状態は時々刻々と変化しているので、各時点での状態に合わせた刺激波形を決定するために、深層強化学習を採用しています」

人工知能が進化していく中で、ニューロモジュレーションの医療技術も進化していくことに、ひいては脳神経系疾患を持つ人々の治療に寄与する研究が発展していくことに期待したい。